「日本の産業革命を支えた煉瓦」展

三池集治監

明治時代、大牟田市域の石炭採掘が本格化したことにより、炭坑では慢性的な労働力不足に陥いる。この労働力不足を補うため、明治政府は大量の囚人を採炭労働に出役させることに決め、1875(明治8)年、まず熊本県の監獄囚が三池炭坑の採炭作業に出役した。

明治政府はさらなる労働力増強のため、1883(明治16)年に収容定員2,000名の国立三池集治監を設置し、約500名の囚人を収容、採炭作業などに出役させる。

1879(明治12)年、三池集治監に先立ち、東京小菅に集治監が開庁したが、東京集治監では囚人による煉瓦製造を行い、ここで養成された優秀な煉瓦技能囚は三池集治監に移送され、三池集治監で煉瓦製造に携わったといわれる。

1889(明治22)年に三池炭坑は政府から民間の三井組に払い下げられるが、囚人労働は継続された。三池集治監の人数は増え続け、1897(明治30)年には2,166名の囚人を収容した。

その後、三池集治監では1930(昭和5)年に囚人労働の停止が決定し、翌年に採炭出役を停止、3月末日をもって廃庁となった。

1935(昭和10)年、同地に三井財閥の私立三池工業学校が移転し、三池集治監の主な施設は取り壊されたが、煉瓦造外塀は現存している。

三池集治監

明治時代、大牟田市域の石炭採掘が本格化したことにより、炭坑では慢性的な労働力不足に陥いる。この労働力不足を補うため、明治政府は大量の囚人を採炭労働に出役させることに決め、1875(明治8)年、まず熊本県の監獄囚が三池炭坑の採炭作業に出役した。

明治政府はさらなる労働力増強のため、1883(明治16)年に収容定員2,000名の国立三池集治監を設置し、約500名の囚人を収容、採炭作業などに出役させる。

1879(明治12)年、三池集治監に先立ち、東京小菅に集治監が開庁したが、東京集治監では囚人による煉瓦製造を行い、ここで養成された優秀な煉瓦技能囚は三池集治監に移送され、三池集治監で煉瓦製造に携わったといわれる。

1889(明治22)年に三池炭坑は政府から民間の三井組に払い下げられるが、囚人労働は継続された。三池集治監の人数は増え続け、1897(明治30)年には2,166名の囚人を収容した。

その後、三池集治監では1930(昭和5)年に囚人労働の停止が決定し、翌年に採炭出役を停止、3月末日をもって廃庁となった。

1935(昭和10)年、同地に三井財閥の私立三池工業学校が移転し、三池集治監の主な施設は取り壊されたが、煉瓦造外塀は現存している。

三池集治監

明治時代、大牟田市域の石炭採掘が本格化したことにより、炭坑では慢性的な労働力不足に陥いる。この労働力不足を補うため、明治政府は大量の囚人を採炭労働に出役させることに決め、1875(明治8)年、まず熊本県の監獄囚が三池炭坑の採炭作業に出役した。

明治政府はさらなる労働力増強のため、1883(明治16)年に収容定員2,000名の国立三池集治監を設置し、約500名の囚人を収容、採炭作業などに出役させる。

1879(明治12)年、三池集治監に先立ち、東京小菅に集治監が開庁したが、東京集治監では囚人による煉瓦製造を行い、ここで養成された優秀な煉瓦技能囚は三池集治監に移送され、三池集治監で煉瓦製造に携わったといわれる。

1889(明治22)年に三池炭坑は政府から民間の三井組に払い下げられるが、囚人労働は継続された。三池集治監の人数は増え続け、1897(明治30)年には2,166名の囚人を収容した。

その後、三池集治監では1930(昭和5)年に囚人労働の停止が決定し、翌年に採炭出役を停止、3月末日をもって廃庁となった。

1935(昭和10)年、同地に三井財閥の私立三池工業学校が移転し、三池集治監の主な施設は取り壊されたが、煉瓦造外塀は現存している。

三池集治監

明治時代、大牟田市域の石炭採掘が本格化したことにより、炭坑では慢性的な労働力不足に陥いる。この労働力不足を補うため、明治政府は大量の囚人を採炭労働に出役させることに決め、1875(明治8)年、まず熊本県の監獄囚が三池炭坑の採炭作業に出役した。

明治政府はさらなる労働力増強のため、1883(明治16)年に収容定員2,000名の国立三池集治監を設置し、約500名の囚人を収容、採炭作業などに出役させる。

1879(明治12)年、三池集治監に先立ち、東京小菅に集治監が開庁したが、東京集治監では囚人による煉瓦製造を行い、ここで養成された優秀な煉瓦技能囚は三池集治監に移送され、三池集治監で煉瓦製造に携わったといわれる。

1889(明治22)年に三池炭坑は政府から民間の三井組に払い下げられるが、囚人労働は継続された。三池集治監の人数は増え続け、1897(明治30)年には2,166名の囚人を収容した。

その後、三池集治監では1930(昭和5)年に囚人労働の停止が決定し、翌年に採炭出役を停止、3月末日をもって廃庁となった。

1935(昭和10)年、同地に三井財閥の私立三池工業学校が移転し、三池集治監の主な施設は取り壊されたが、煉瓦造外塀は現存している。

三池集治監

明治時代、大牟田市域の石炭採掘が本格化したことにより、炭坑では慢性的な労働力不足に陥いる。この労働力不足を補うため、明治政府は大量の囚人を採炭労働に出役させることに決め、1875(明治8)年、まず熊本県の監獄囚が三池炭坑の採炭作業に出役した。

明治政府はさらなる労働力増強のため、1883(明治16)年に収容定員2,000名の国立三池集治監を設置し、約500名の囚人を収容、採炭作業などに出役させる。

1879(明治12)年、三池集治監に先立ち、東京小菅に集治監が開庁したが、東京集治監では囚人による煉瓦製造を行い、ここで養成された優秀な煉瓦技能囚は三池集治監に移送され、三池集治監で煉瓦製造に携わったといわれる。

1889(明治22)年に三池炭坑は政府から民間の三井組に払い下げられるが、囚人労働は継続された。三池集治監の人数は増え続け、1897(明治30)年には2,166名の囚人を収容した。

その後、三池集治監では1930(昭和5)年に囚人労働の停止が決定し、翌年に採炭出役を停止、3月末日をもって廃庁となった。

1935(昭和10)年、同地に三井財閥の私立三池工業学校が移転し、三池集治監の主な施設は取り壊されたが、煉瓦造外塀は現存している。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

目尾炭坑

目尾(しゃかのお)炭坑は、1872(明治5)年に開坑された。1874(明治7)年には、瓜生伊三郎、高野正藏が同地で採炭したが、排水困難となり、1876(明治9)年に杉山徳三郎へ譲渡される。1880(明治13)年、杉山は排水に対応するためスペシャルポンプ2台を設置。試運転に成功し、筑豊で初めて蒸気機関による機械的採掘に成功した。

1869(明治2)年に長崎県高島炭坑で蒸気機関が初めて導入されてから、遅れること約10年、筑豊の近代化を促進する出来事であった。

その後、1896(明治29)年に、古河市兵衛が塩頭坑、勝野坑、目尾坑、沓抜坑を買収、統合し、目尾炭鉱として経営することとなる。これによりさらに出炭量を増した目尾炭鉱は、明治36年度の出炭量が約34万トンとなる筑豊屈指の炭鉱となった。

1905(明治38)年には古河鉱業株式会社が設立され、明治43年頃には門司・大阪・上海・香港に販売店を持つほどに成長した。

第一次世界大戦による石炭需要増大に伴い、古河鉱業株式会社はさらに石炭増産に努め、目尾炭鉱も1917(大正6)年に約50万トンを記録するなど、長く会社の経営に貢献した。

しかしながら、1923(大正12)年6月の大雨で浸水被害を受けたことを契機に目尾炭鉱の採炭は下火になり、目尾坑は1929(昭和4)年6月、塩頭坑は1930(昭和5)年11月に採掘を中止し廃坑となった。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井田川鉱業所伊田坑

1888(明治21)年、海軍省は田川郡の大部分を海軍予備炭田とした(1891(明治24)年に解放)。そのため、田川の借区を競願していた炭鉱業者は弓削田村を中心に採炭を行う「田川採炭会社」を設立して開業する。しかし、内部争いが絶えない状況となり、1900(明治33)年に中央資本である三井鉱山が165万円で買収。「三井田川炭礦」と改称し、筑豊の石炭産業に本格的に参入することとなった。その後、三井田川炭礦は鉱区の買収を続け、1903(明治36)年には 5,892,731坪の大鉱区となる。

この間、三井は伊田坑を重点的に開発する方向に舵を切り、1900(明治33)年に伊田村でボーリングを開始、2年2ヶ月をかけて総深358.94メートルに達し、田川八尺層、田川四尺層に着錘した。

伊田坑は1909(明治42)年に第一竪坑、翌年に第二竪坑が竣工して以降、三井田川炭礦の主力炭坑として筑豊炭田最大手の地位を確立。

1918(大正7)年、三井田川炭礦は三井田川鉱業所に改称、大正末期には年産約102万トンの出炭量を記録し、国内では三池炭鉱に次ぐ出炭量を誇り、筑豊炭田を代表する炭鉱となった。

太平洋戦争後、一時的に石炭景気が上向いたが、石炭景気は後退し続け、1964(昭和39) 年3月に三井田川鉱業所の採炭は終わりを告げた。

三井三池製作所

三井三池製作所は、1882(明治15)年4月に工部省三池鉱山分局が鋳物工場を主体とした機械修繕も兼ねる工場を大牟田村横須に開設したことに始まる。

これらの工場は、1889(明治22)年に三池炭鉱が三井組に払い下げられた際、同時に三井組の付属工場となったが、経理は独立採算とし、三池炭鉱に様々な機械を供給することとなる。

三井三池製作所は、デューレックスポンプ、底開き炭車、エンドレスロープ機、コックス式選炭機など大型機械の製作に取り組み、炭鉱で使用する主要機械の自給自足に成功した。これらの大型機械はいずれも国産機の先駆けとして知られ、三井三池製作所は日本の近代産業化に大きく寄与した工場といえる。

1894(明治27)年、三井三池製作所の業務拡大に伴い、大牟田市旭町に新工場建設を計画、 新工場は1896(明治29)年に竣工した。明治40年代に入ると、三池港築港や四山発電所の建設に関する業務が加わり、更に電気工場を設置し、電気機器の製作修理を行うようになる。これにより、製作工場は鉱山機械の生産だけでなく広範な分野に拡大し、明治末期には1,057人の従業員を抱える工場となった。

1895(明治28)年竣工の鍛冶工場は、妻側15.85メートル、平側47メートル、床面積745平方メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、1910(明治43)年には妻側7.62メートル、平側10.82メートル、高さ9メートルの煉瓦造切妻平屋建てが増築された。煉瓦はイギリス積みで、屋根の構造はトラス式、窓や扉に多少のアー チ状の意匠がある程度で、華美の意匠を排した工場建築であった。鍛冶工場の最盛期には一ヶ月に120トンもの鍛造品を製作したが、1978(昭和53)年に閉鎖となった。

鍛冶工場と同時期に建てられた鋳物工場は、妻側16メートル、平側50メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、基本的には鍛冶工場と同じ作りをしている。当初の鍛冶工場建設以降、戦前までに4棟の鋳物工場が建設されたが、1982(昭和57)年6月に操業を終えている。

現在、これらの工場群は取り壊され、再開発によってできた商業施設にいくつかの煉瓦モニュメントが遺されているのみである。

三井三池製作所

三井三池製作所は、1882(明治15)年4月に工部省三池鉱山分局が鋳物工場を主体とした機械修繕も兼ねる工場を大牟田村横須に開設したことに始まる。

これらの工場は、1889(明治22)年に三池炭鉱が三井組に払い下げられた際、同時に三井組の付属工場となったが、経理は独立採算とし、三池炭鉱に様々な機械を供給することとなる。

三井三池製作所は、デューレックスポンプ、底開き炭車、エンドレスロープ機、コックス式選炭機など大型機械の製作に取り組み、炭鉱で使用する主要機械の自給自足に成功した。これらの大型機械はいずれも国産機の先駆けとして知られ、三井三池製作所は日本の近代産業化に大きく寄与した工場といえる。

1894(明治27)年、三井三池製作所の業務拡大に伴い、大牟田市旭町に新工場建設を計画、 新工場は1896(明治29)年に竣工した。明治40年代に入ると、三池港築港や四山発電所の建設に関する業務が加わり、更に電気工場を設置し、電気機器の製作修理を行うようになる。これにより、製作工場は鉱山機械の生産だけでなく広範な分野に拡大し、明治末期には1,057人の従業員を抱える工場となった。

1895(明治28)年竣工の鍛冶工場は、妻側15.85メートル、平側47メートル、床面積745平方メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、1910(明治43)年には妻側7.62メートル、平側10.82メートル、高さ9メートルの煉瓦造切妻平屋建てが増築された。煉瓦はイギリス積みで、屋根の構造はトラス式、窓や扉に多少のアー チ状の意匠がある程度で、華美の意匠を排した工場建築であった。鍛冶工場の最盛期には一ヶ月に120トンもの鍛造品を製作したが、1978(昭和53)年に閉鎖となった。

鍛冶工場と同時期に建てられた鋳物工場は、妻側16メートル、平側50メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、基本的には鍛冶工場と同じ作りをしている。当初の鍛冶工場建設以降、戦前までに4棟の鋳物工場が建設されたが、1982(昭和57)年6月に操業を終えている。

現在、これらの工場群は取り壊され、再開発によってできた商業施設にいくつかの煉瓦モニュメントが遺されているのみである。

三井三池製作所

三井三池製作所は、1882(明治15)年4月に工部省三池鉱山分局が鋳物工場を主体とした機械修繕も兼ねる工場を大牟田村横須に開設したことに始まる。

これらの工場は、1889(明治22)年に三池炭鉱が三井組に払い下げられた際、同時に三井組の付属工場となったが、経理は独立採算とし、三池炭鉱に様々な機械を供給することとなる。

三井三池製作所は、デューレックスポンプ、底開き炭車、エンドレスロープ機、コックス式選炭機など大型機械の製作に取り組み、炭鉱で使用する主要機械の自給自足に成功した。これらの大型機械はいずれも国産機の先駆けとして知られ、三井三池製作所は日本の近代産業化に大きく寄与した工場といえる。

1894(明治27)年、三井三池製作所の業務拡大に伴い、大牟田市旭町に新工場建設を計画、 新工場は1896(明治29)年に竣工した。明治40年代に入ると、三池港築港や四山発電所の建設に関する業務が加わり、更に電気工場を設置し、電気機器の製作修理を行うようになる。これにより、製作工場は鉱山機械の生産だけでなく広範な分野に拡大し、明治末期には1,057人の従業員を抱える工場となった。

1895(明治28)年竣工の鍛冶工場は、妻側15.85メートル、平側47メートル、床面積745平方メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、1910(明治43)年には妻側7.62メートル、平側10.82メートル、高さ9メートルの煉瓦造切妻平屋建てが増築された。煉瓦はイギリス積みで、屋根の構造はトラス式、窓や扉に多少のアー チ状の意匠がある程度で、華美の意匠を排した工場建築であった。鍛冶工場の最盛期には一ヶ月に120トンもの鍛造品を製作したが、1978(昭和53)年に閉鎖となった。

鍛冶工場と同時期に建てられた鋳物工場は、妻側16メートル、平側50メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、基本的には鍛冶工場と同じ作りをしている。当初の鍛冶工場建設以降、戦前までに4棟の鋳物工場が建設されたが、1982(昭和57)年6月に操業を終えている。

現在、これらの工場群は取り壊され、再開発によってできた商業施設にいくつかの煉瓦モニュメントが遺されているのみである。

三井三池製作所

三井三池製作所は、1882(明治15)年4月に工部省三池鉱山分局が鋳物工場を主体とした機械修繕も兼ねる工場を大牟田村横須に開設したことに始まる。

これらの工場は、1889(明治22)年に三池炭鉱が三井組に払い下げられた際、同時に三井組の付属工場となったが、経理は独立採算とし、三池炭鉱に様々な機械を供給することとなる。

三井三池製作所は、デューレックスポンプ、底開き炭車、エンドレスロープ機、コックス式選炭機など大型機械の製作に取り組み、炭鉱で使用する主要機械の自給自足に成功した。これらの大型機械はいずれも国産機の先駆けとして知られ、三井三池製作所は日本の近代産業化に大きく寄与した工場といえる。

1894(明治27)年、三井三池製作所の業務拡大に伴い、大牟田市旭町に新工場建設を計画、 新工場は1896(明治29)年に竣工した。明治40年代に入ると、三池港築港や四山発電所の建設に関する業務が加わり、更に電気工場を設置し、電気機器の製作修理を行うようになる。これにより、製作工場は鉱山機械の生産だけでなく広範な分野に拡大し、明治末期には1,057人の従業員を抱える工場となった。

1895(明治28)年竣工の鍛冶工場は、妻側15.85メートル、平側47メートル、床面積745平方メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、1910(明治43)年には妻側7.62メートル、平側10.82メートル、高さ9メートルの煉瓦造切妻平屋建てが増築された。煉瓦はイギリス積みで、屋根の構造はトラス式、窓や扉に多少のアー チ状の意匠がある程度で、華美の意匠を排した工場建築であった。鍛冶工場の最盛期には一ヶ月に120トンもの鍛造品を製作したが、1978(昭和53)年に閉鎖となった。

鍛冶工場と同時期に建てられた鋳物工場は、妻側16メートル、平側50メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、基本的には鍛冶工場と同じ作りをしている。当初の鍛冶工場建設以降、戦前までに4棟の鋳物工場が建設されたが、1982(昭和57)年6月に操業を終えている。

現在、これらの工場群は取り壊され、再開発によってできた商業施設にいくつかの煉瓦モニュメントが遺されているのみである。

三井三池製作所

三井三池製作所は、1882(明治15)年4月に工部省三池鉱山分局が鋳物工場を主体とした機械修繕も兼ねる工場を大牟田村横須に開設したことに始まる。

これらの工場は、1889(明治22)年に三池炭鉱が三井組に払い下げられた際、同時に三井組の付属工場となったが、経理は独立採算とし、三池炭鉱に様々な機械を供給することとなる。

三井三池製作所は、デューレックスポンプ、底開き炭車、エンドレスロープ機、コックス式選炭機など大型機械の製作に取り組み、炭鉱で使用する主要機械の自給自足に成功した。これらの大型機械はいずれも国産機の先駆けとして知られ、三井三池製作所は日本の近代産業化に大きく寄与した工場といえる。

1894(明治27)年、三井三池製作所の業務拡大に伴い、大牟田市旭町に新工場建設を計画、 新工場は1896(明治29)年に竣工した。明治40年代に入ると、三池港築港や四山発電所の建設に関する業務が加わり、更に電気工場を設置し、電気機器の製作修理を行うようになる。これにより、製作工場は鉱山機械の生産だけでなく広範な分野に拡大し、明治末期には1,057人の従業員を抱える工場となった。

1895(明治28)年竣工の鍛冶工場は、妻側15.85メートル、平側47メートル、床面積745平方メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、1910(明治43)年には妻側7.62メートル、平側10.82メートル、高さ9メートルの煉瓦造切妻平屋建てが増築された。煉瓦はイギリス積みで、屋根の構造はトラス式、窓や扉に多少のアー チ状の意匠がある程度で、華美の意匠を排した工場建築であった。鍛冶工場の最盛期には一ヶ月に120トンもの鍛造品を製作したが、1978(昭和53)年に閉鎖となった。

鍛冶工場と同時期に建てられた鋳物工場は、妻側16メートル、平側50メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、基本的には鍛冶工場と同じ作りをしている。当初の鍛冶工場建設以降、戦前までに4棟の鋳物工場が建設されたが、1982(昭和57)年6月に操業を終えている。

現在、これらの工場群は取り壊され、再開発によってできた商業施設にいくつかの煉瓦モニュメントが遺されているのみである。

三井三池製作所

三井三池製作所は、1882(明治15)年4月に工部省三池鉱山分局が鋳物工場を主体とした機械修繕も兼ねる工場を大牟田村横須に開設したことに始まる。

これらの工場は、1889(明治22)年に三池炭鉱が三井組に払い下げられた際、同時に三井組の付属工場となったが、経理は独立採算とし、三池炭鉱に様々な機械を供給することとなる。

三井三池製作所は、デューレックスポンプ、底開き炭車、エンドレスロープ機、コックス式選炭機など大型機械の製作に取り組み、炭鉱で使用する主要機械の自給自足に成功した。これらの大型機械はいずれも国産機の先駆けとして知られ、三井三池製作所は日本の近代産業化に大きく寄与した工場といえる。

1894(明治27)年、三井三池製作所の業務拡大に伴い、大牟田市旭町に新工場建設を計画、 新工場は1896(明治29)年に竣工した。明治40年代に入ると、三池港築港や四山発電所の建設に関する業務が加わり、更に電気工場を設置し、電気機器の製作修理を行うようになる。これにより、製作工場は鉱山機械の生産だけでなく広範な分野に拡大し、明治末期には1,057人の従業員を抱える工場となった。

1895(明治28)年竣工の鍛冶工場は、妻側15.85メートル、平側47メートル、床面積745平方メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、1910(明治43)年には妻側7.62メートル、平側10.82メートル、高さ9メートルの煉瓦造切妻平屋建てが増築された。煉瓦はイギリス積みで、屋根の構造はトラス式、窓や扉に多少のアー チ状の意匠がある程度で、華美の意匠を排した工場建築であった。鍛冶工場の最盛期には一ヶ月に120トンもの鍛造品を製作したが、1978(昭和53)年に閉鎖となった。

鍛冶工場と同時期に建てられた鋳物工場は、妻側16メートル、平側50メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、基本的には鍛冶工場と同じ作りをしている。当初の鍛冶工場建設以降、戦前までに4棟の鋳物工場が建設されたが、1982(昭和57)年6月に操業を終えている。

現在、これらの工場群は取り壊され、再開発によってできた商業施設にいくつかの煉瓦モニュメントが遺されているのみである。

三井三池製作所

三井三池製作所は、1882(明治15)年4月に工部省三池鉱山分局が鋳物工場を主体とした機械修繕も兼ねる工場を大牟田村横須に開設したことに始まる。

これらの工場は、1889(明治22)年に三池炭鉱が三井組に払い下げられた際、同時に三井組の付属工場となったが、経理は独立採算とし、三池炭鉱に様々な機械を供給することとなる。

三井三池製作所は、デューレックスポンプ、底開き炭車、エンドレスロープ機、コックス式選炭機など大型機械の製作に取り組み、炭鉱で使用する主要機械の自給自足に成功した。これらの大型機械はいずれも国産機の先駆けとして知られ、三井三池製作所は日本の近代産業化に大きく寄与した工場といえる。

1894(明治27)年、三井三池製作所の業務拡大に伴い、大牟田市旭町に新工場建設を計画、 新工場は1896(明治29)年に竣工した。明治40年代に入ると、三池港築港や四山発電所の建設に関する業務が加わり、更に電気工場を設置し、電気機器の製作修理を行うようになる。これにより、製作工場は鉱山機械の生産だけでなく広範な分野に拡大し、明治末期には1,057人の従業員を抱える工場となった。

1895(明治28)年竣工の鍛冶工場は、妻側15.85メートル、平側47メートル、床面積745平方メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、1910(明治43)年には妻側7.62メートル、平側10.82メートル、高さ9メートルの煉瓦造切妻平屋建てが増築された。煉瓦はイギリス積みで、屋根の構造はトラス式、窓や扉に多少のアー チ状の意匠がある程度で、華美の意匠を排した工場建築であった。鍛冶工場の最盛期には一ヶ月に120トンもの鍛造品を製作したが、1978(昭和53)年に閉鎖となった。

鍛冶工場と同時期に建てられた鋳物工場は、妻側16メートル、平側50メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、基本的には鍛冶工場と同じ作りをしている。当初の鍛冶工場建設以降、戦前までに4棟の鋳物工場が建設されたが、1982(昭和57)年6月に操業を終えている。

現在、これらの工場群は取り壊され、再開発によってできた商業施設にいくつかの煉瓦モニュメントが遺されているのみである。

三井三池製作所

三井三池製作所は、1882(明治15)年4月に工部省三池鉱山分局が鋳物工場を主体とした機械修繕も兼ねる工場を大牟田村横須に開設したことに始まる。

これらの工場は、1889(明治22)年に三池炭鉱が三井組に払い下げられた際、同時に三井組の付属工場となったが、経理は独立採算とし、三池炭鉱に様々な機械を供給することとなる。

三井三池製作所は、デューレックスポンプ、底開き炭車、エンドレスロープ機、コックス式選炭機など大型機械の製作に取り組み、炭鉱で使用する主要機械の自給自足に成功した。これらの大型機械はいずれも国産機の先駆けとして知られ、三井三池製作所は日本の近代産業化に大きく寄与した工場といえる。

1894(明治27)年、三井三池製作所の業務拡大に伴い、大牟田市旭町に新工場建設を計画、 新工場は1896(明治29)年に竣工した。明治40年代に入ると、三池港築港や四山発電所の建設に関する業務が加わり、更に電気工場を設置し、電気機器の製作修理を行うようになる。これにより、製作工場は鉱山機械の生産だけでなく広範な分野に拡大し、明治末期には1,057人の従業員を抱える工場となった。

1895(明治28)年竣工の鍛冶工場は、妻側15.85メートル、平側47メートル、床面積745平方メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、1910(明治43)年には妻側7.62メートル、平側10.82メートル、高さ9メートルの煉瓦造切妻平屋建てが増築された。煉瓦はイギリス積みで、屋根の構造はトラス式、窓や扉に多少のアー チ状の意匠がある程度で、華美の意匠を排した工場建築であった。鍛冶工場の最盛期には一ヶ月に120トンもの鍛造品を製作したが、1978(昭和53)年に閉鎖となった。

鍛冶工場と同時期に建てられた鋳物工場は、妻側16メートル、平側50メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、基本的には鍛冶工場と同じ作りをしている。当初の鍛冶工場建設以降、戦前までに4棟の鋳物工場が建設されたが、1982(昭和57)年6月に操業を終えている。

現在、これらの工場群は取り壊され、再開発によってできた商業施設にいくつかの煉瓦モニュメントが遺されているのみである。

三井三池製作所

三井三池製作所は、1882(明治15)年4月に工部省三池鉱山分局が鋳物工場を主体とした機械修繕も兼ねる工場を大牟田村横須に開設したことに始まる。

これらの工場は、1889(明治22)年に三池炭鉱が三井組に払い下げられた際、同時に三井組の付属工場となったが、経理は独立採算とし、三池炭鉱に様々な機械を供給することとなる。

三井三池製作所は、デューレックスポンプ、底開き炭車、エンドレスロープ機、コックス式選炭機など大型機械の製作に取り組み、炭鉱で使用する主要機械の自給自足に成功した。これらの大型機械はいずれも国産機の先駆けとして知られ、三井三池製作所は日本の近代産業化に大きく寄与した工場といえる。

1894(明治27)年、三井三池製作所の業務拡大に伴い、大牟田市旭町に新工場建設を計画、 新工場は1896(明治29)年に竣工した。明治40年代に入ると、三池港築港や四山発電所の建設に関する業務が加わり、更に電気工場を設置し、電気機器の製作修理を行うようになる。これにより、製作工場は鉱山機械の生産だけでなく広範な分野に拡大し、明治末期には1,057人の従業員を抱える工場となった。

1895(明治28)年竣工の鍛冶工場は、妻側15.85メートル、平側47メートル、床面積745平方メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、1910(明治43)年には妻側7.62メートル、平側10.82メートル、高さ9メートルの煉瓦造切妻平屋建てが増築された。煉瓦はイギリス積みで、屋根の構造はトラス式、窓や扉に多少のアー チ状の意匠がある程度で、華美の意匠を排した工場建築であった。鍛冶工場の最盛期には一ヶ月に120トンもの鍛造品を製作したが、1978(昭和53)年に閉鎖となった。

鍛冶工場と同時期に建てられた鋳物工場は、妻側16メートル、平側50メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、基本的には鍛冶工場と同じ作りをしている。当初の鍛冶工場建設以降、戦前までに4棟の鋳物工場が建設されたが、1982(昭和57)年6月に操業を終えている。

現在、これらの工場群は取り壊され、再開発によってできた商業施設にいくつかの煉瓦モニュメントが遺されているのみである。

三井三池製作所

三井三池製作所は、1882(明治15)年4月に工部省三池鉱山分局が鋳物工場を主体とした機械修繕も兼ねる工場を大牟田村横須に開設したことに始まる。

これらの工場は、1889(明治22)年に三池炭鉱が三井組に払い下げられた際、同時に三井組の付属工場となったが、経理は独立採算とし、三池炭鉱に様々な機械を供給することとなる。

三井三池製作所は、デューレックスポンプ、底開き炭車、エンドレスロープ機、コックス式選炭機など大型機械の製作に取り組み、炭鉱で使用する主要機械の自給自足に成功した。これらの大型機械はいずれも国産機の先駆けとして知られ、三井三池製作所は日本の近代産業化に大きく寄与した工場といえる。

1894(明治27)年、三井三池製作所の業務拡大に伴い、大牟田市旭町に新工場建設を計画、 新工場は1896(明治29)年に竣工した。明治40年代に入ると、三池港築港や四山発電所の建設に関する業務が加わり、更に電気工場を設置し、電気機器の製作修理を行うようになる。これにより、製作工場は鉱山機械の生産だけでなく広範な分野に拡大し、明治末期には1,057人の従業員を抱える工場となった。

1895(明治28)年竣工の鍛冶工場は、妻側15.85メートル、平側47メートル、床面積745平方メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、1910(明治43)年には妻側7.62メートル、平側10.82メートル、高さ9メートルの煉瓦造切妻平屋建てが増築された。煉瓦はイギリス積みで、屋根の構造はトラス式、窓や扉に多少のアー チ状の意匠がある程度で、華美の意匠を排した工場建築であった。鍛冶工場の最盛期には一ヶ月に120トンもの鍛造品を製作したが、1978(昭和53)年に閉鎖となった。

鍛冶工場と同時期に建てられた鋳物工場は、妻側16メートル、平側50メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、基本的には鍛冶工場と同じ作りをしている。当初の鍛冶工場建設以降、戦前までに4棟の鋳物工場が建設されたが、1982(昭和57)年6月に操業を終えている。

現在、これらの工場群は取り壊され、再開発によってできた商業施設にいくつかの煉瓦モニュメントが遺されているのみである。

三井三池製作所

三井三池製作所は、1882(明治15)年4月に工部省三池鉱山分局が鋳物工場を主体とした機械修繕も兼ねる工場を大牟田村横須に開設したことに始まる。

これらの工場は、1889(明治22)年に三池炭鉱が三井組に払い下げられた際、同時に三井組の付属工場となったが、経理は独立採算とし、三池炭鉱に様々な機械を供給することとなる。

三井三池製作所は、デューレックスポンプ、底開き炭車、エンドレスロープ機、コックス式選炭機など大型機械の製作に取り組み、炭鉱で使用する主要機械の自給自足に成功した。これらの大型機械はいずれも国産機の先駆けとして知られ、三井三池製作所は日本の近代産業化に大きく寄与した工場といえる。

1894(明治27)年、三井三池製作所の業務拡大に伴い、大牟田市旭町に新工場建設を計画、 新工場は1896(明治29)年に竣工した。明治40年代に入ると、三池港築港や四山発電所の建設に関する業務が加わり、更に電気工場を設置し、電気機器の製作修理を行うようになる。これにより、製作工場は鉱山機械の生産だけでなく広範な分野に拡大し、明治末期には1,057人の従業員を抱える工場となった。

1895(明治28)年竣工の鍛冶工場は、妻側15.85メートル、平側47メートル、床面積745平方メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、1910(明治43)年には妻側7.62メートル、平側10.82メートル、高さ9メートルの煉瓦造切妻平屋建てが増築された。煉瓦はイギリス積みで、屋根の構造はトラス式、窓や扉に多少のアー チ状の意匠がある程度で、華美の意匠を排した工場建築であった。鍛冶工場の最盛期には一ヶ月に120トンもの鍛造品を製作したが、1978(昭和53)年に閉鎖となった。

鍛冶工場と同時期に建てられた鋳物工場は、妻側16メートル、平側50メートル、煉瓦造の切妻平屋建てで、基本的には鍛冶工場と同じ作りをしている。当初の鍛冶工場建設以降、戦前までに4棟の鋳物工場が建設されたが、1982(昭和57)年6月に操業を終えている。

現在、これらの工場群は取り壊され、再開発によってできた商業施設にいくつかの煉瓦モニュメントが遺されているのみである。

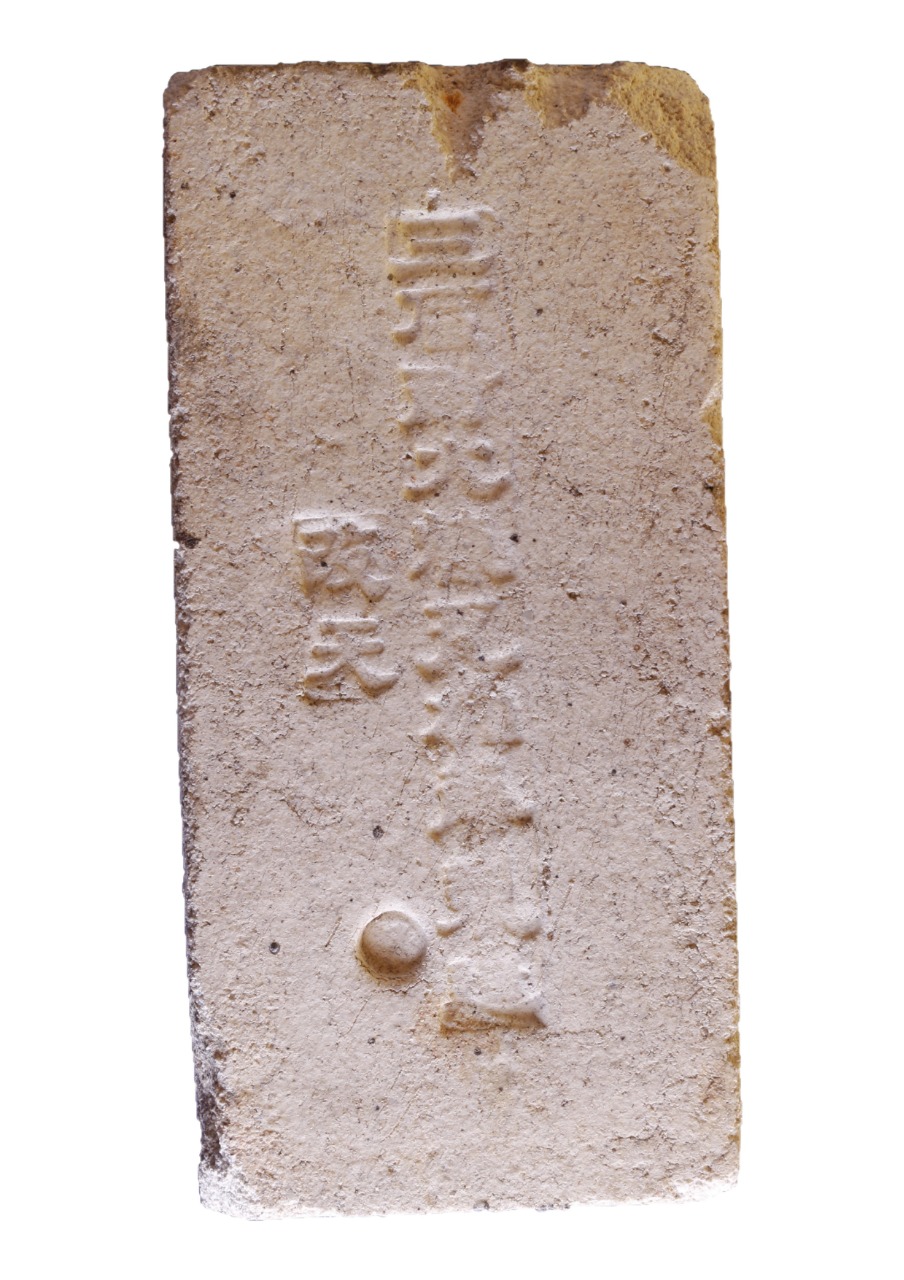

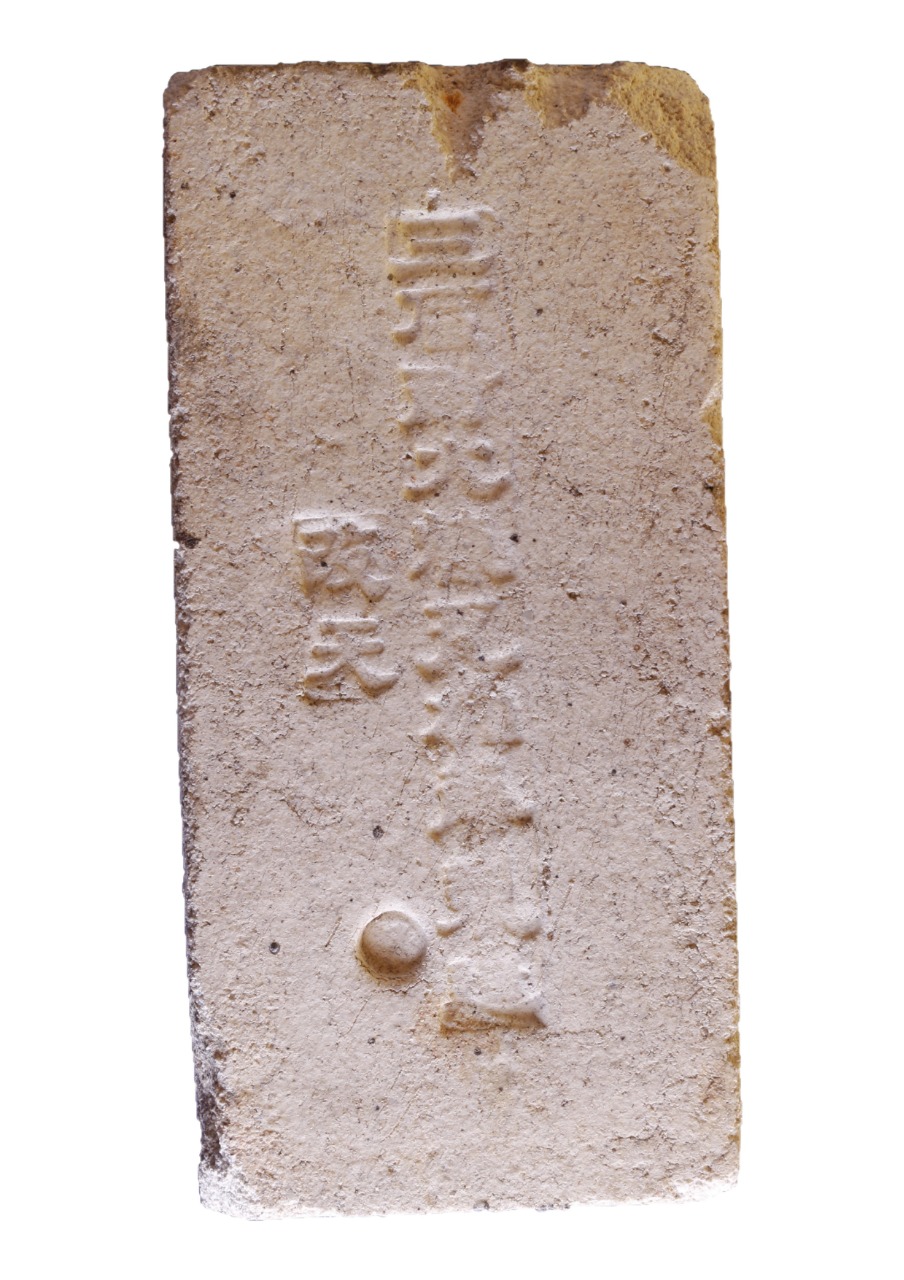

【普通煉瓦・推定 三池集治監製(表面)/三池集治監跡出土】 1872(明治5)年、英国人技師ウォートルスの指導で洋式煉瓦製造所「盛煉社」が小菅に設立。同社は銀座煉瓦街の煉瓦供給元だったが、銀座が完成すると経営困難となった。1878(明治11)年、政府が集治監用地として盛煉社を施設ごと買い上げると、翌年の東京集治監開設と共に囚人による煉瓦生産が始まる。小菅集治監の煉瓦は桜の刻印が施され、様々な構造物に使用された。小菅で養成された煉瓦技能囚は全国各地の集治監に移送され、囚人による煉瓦生産の礎となった。

【普通煉瓦・推定 三池集治監製(側面)/三池集治監跡出土】 1872(明治5)年、英国人技師ウォートルスの指導で洋式煉瓦製造所「盛煉社」が小菅に設立。同社は銀座煉瓦街の煉瓦供給元だったが、銀座が完成すると経営困難となった。1878(明治11)年、政府が集治監用地として盛煉社を施設ごと買い上げると、翌年の東京集治監開設と共に囚人による煉瓦生産が始まる。小菅集治監の煉瓦は桜の刻印が施され、様々な構造物に使用された。小菅で養成された煉瓦技能囚は全国各地の集治監に移送され、囚人による煉瓦生産の礎となった。

【普通煉瓦・推定 三池集治監製(裏面)/三池集治監跡出土】 1872(明治5)年、英国人技師ウォートルスの指導で洋式煉瓦製造所「盛煉社」が小菅に設立。同社は銀座煉瓦街の煉瓦供給元だったが、銀座が完成すると経営困難となった。1878(明治11)年、政府が集治監用地として盛煉社を施設ごと買い上げると、翌年の東京集治監開設と共に囚人による煉瓦生産が始まる。小菅集治監の煉瓦は桜の刻印が施され、様々な構造物に使用された。小菅で養成された煉瓦技能囚は全国各地の集治監に移送され、囚人による煉瓦生産の礎となった。

【普通煉瓦・推定 三池集治監製(刻印拡大)/三池集治監跡出土】 1872(明治5)年、英国人技師ウォートルスの指導で洋式煉瓦製造所「盛煉社」が小菅に設立。同社は銀座煉瓦街の煉瓦供給元だったが、銀座が完成すると経営困難となった。1878(明治11)年、政府が集治監用地として盛煉社を施設ごと買い上げると、翌年の東京集治監開設と共に囚人による煉瓦生産が始まる。小菅集治監の煉瓦は桜の刻印が施され、様々な構造物に使用された。小菅で養成された煉瓦技能囚は全国各地の集治監に移送され、囚人による煉瓦生産の礎となった。

【普通煉瓦・推定 堺煉瓦株式会社製(表面)/目尾炭坑跡出土】 堺煉瓦株式会社は1893(明治26)年に大阪府堺市で設立された。同社製の煉瓦には五本線を円形に配した社章が刻印される。同社製の煉瓦は明治20~30年代に関西地域の鉄道建設用資材として多く用いられていることが確認されており、明治34年度は76万個の煉瓦を製造した。同社は関西の煉瓦製造業六大工場の一角として関西以西に煉瓦を供給していたが、経営は安定しておらず、1920(大正9)年に廃業した。

【普通煉瓦・推定 堺煉瓦株式会社製(側面)/目尾炭坑跡出土】 堺煉瓦株式会社は1893(明治26)年に大阪府堺市で設立された。同社製の煉瓦には五本線を円形に配した社章が刻印される。同社製の煉瓦は明治20~30年代に関西地域の鉄道建設用資材として多く用いられていることが確認されており、明治34年度は76万個の煉瓦を製造した。同社は関西の煉瓦製造業六大工場の一角として関西以西に煉瓦を供給していたが、経営は安定しておらず、1920(大正9)年に廃業した。

【普通煉瓦・推定 堺煉瓦株式会社製(裏面)/目尾炭坑跡出土】 堺煉瓦株式会社は1893(明治26)年に大阪府堺市で設立された。同社製の煉瓦には五本線を円形に配した社章が刻印される。同社製の煉瓦は明治20~30年代に関西地域の鉄道建設用資材として多く用いられていることが確認されており、明治34年度は76万個の煉瓦を製造した。同社は関西の煉瓦製造業六大工場の一角として関西以西に煉瓦を供給していたが、経営は安定しておらず、1920(大正9)年に廃業した。

【普通煉瓦・推定 堺煉瓦株式会社製(刻印拡大)/目尾炭坑跡出土】 堺煉瓦株式会社は1893(明治26)年に大阪府堺市で設立された。同社製の煉瓦には五本線を円形に配した社章が刻印される。同社製の煉瓦は明治20~30年代に関西地域の鉄道建設用資材として多く用いられていることが確認されており、明治34年度は76万個の煉瓦を製造した。同社は関西の煉瓦製造業六大工場の一角として関西以西に煉瓦を供給していたが、経営は安定しておらず、1920(大正9)年に廃業した。

【普通煉瓦・推定 讃岐煉瓦株式会社製(表面)/目尾炭坑跡出土】 1897(明治30)年、香川県三豊郡常盤村に創業した。1906(明治39)年に同県観音寺に分工場を設立。1918(大正7)年頃には広島県豊田郡に大崎分工場を設立し、瀬戸内海に販路を拡大した。1934(昭和9)年頃には紡績業にも進出し「讃岐煉瓦紡績株式会社」となった。松葉菱を社章印とし、内に数字や仮名の印がある煉瓦が確認されている。松葉菱に「サ」の刻印があるJIS規格の煉瓦は戦後の製造とされる。

【普通煉瓦・推定 讃岐煉瓦株式会社製(側面)/目尾炭坑跡出土】 1897(明治30)年、香川県三豊郡常盤村に創業した。1906(明治39)年に同県観音寺に分工場を設立。1918(大正7)年頃には広島県豊田郡に大崎分工場を設立し、瀬戸内海に販路を拡大した。1934(昭和9)年頃には紡績業にも進出し「讃岐煉瓦紡績株式会社」となった。松葉菱を社章印とし、内に数字や仮名の印がある煉瓦が確認されている。松葉菱に「サ」の刻印があるJIS規格の煉瓦は戦後の製造とされる。

【普通煉瓦・推定 讃岐煉瓦株式会社製(裏面)/目尾炭坑跡出土】 1897(明治30)年、香川県三豊郡常盤村に創業した。1906(明治39)年に同県観音寺に分工場を設立。1918(大正7)年頃には広島県豊田郡に大崎分工場を設立し、瀬戸内海に販路を拡大した。1934(昭和9)年頃には紡績業にも進出し「讃岐煉瓦紡績株式会社」となった。松葉菱を社章印とし、内に数字や仮名の印がある煉瓦が確認されている。松葉菱に「サ」の刻印があるJIS規格の煉瓦は戦後の製造とされる。

【普通煉瓦・推定 讃岐煉瓦株式会社製(刻印拡大)/目尾炭坑跡出土】 1897(明治30)年、香川県三豊郡常盤村に創業した。1906(明治39)年に同県観音寺に分工場を設立。1918(大正7)年頃には広島県豊田郡に大崎分工場を設立し、瀬戸内海に販路を拡大した。1934(昭和9)年頃には紡績業にも進出し「讃岐煉瓦紡績株式会社」となった。松葉菱を社章印とし、内に数字や仮名の印がある煉瓦が確認されている。松葉菱に「サ」の刻印があるJIS規格の煉瓦は戦後の製造とされる。

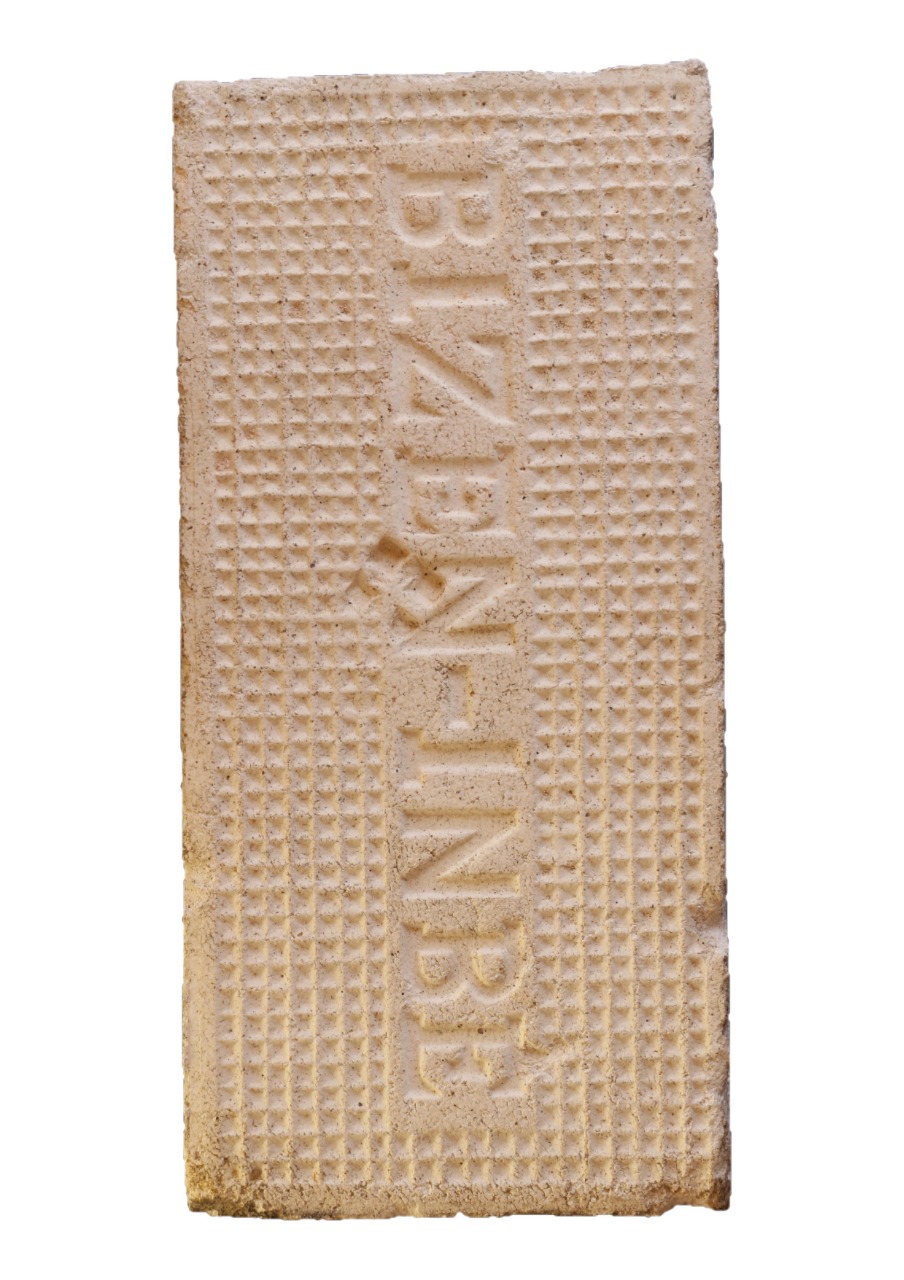

【ハンター特製煉瓦・推定 関西煉瓦会社製(表面)/目尾炭坑跡出土】 ハンター特製煉瓦は神戸にあった旧ハンター邸移築工事の際に報告されたことからこの名称となった。三本線で三角を形作る社章と「大日本」「B.C」「H.J」が刻印されていることが特徴で、関西煉瓦会社が製造した。この煉瓦はハンター商会を介してイギリスから輸入された製造機械を使用して製造された。また、ハンター商会は関西煉瓦会社の株主であり、日本での煉瓦製造とハンター商会に関わりがあったことが確認されている。

【ハンター特製煉瓦・推定 関西煉瓦会社製(側面)/目尾炭坑跡出土】 ハンター特製煉瓦は神戸にあった旧ハンター邸移築工事の際に報告されたことからこの名称となった。三本線で三角を形作る社章と「大日本」「B.C」「H.J」が刻印されていることが特徴で、関西煉瓦会社が製造した。この煉瓦はハンター商会を介してイギリスから輸入された製造機械を使用して製造された。また、ハンター商会は関西煉瓦会社の株主であり、日本での煉瓦製造とハンター商会に関わりがあったことが確認されている。

【ハンター特製煉瓦・推定 関西煉瓦会社製(裏面)/目尾炭坑跡出土】 ハンター特製煉瓦は神戸にあった旧ハンター邸移築工事の際に報告されたことからこの名称となった。三本線で三角を形作る社章と「大日本」「B.C」「H.J」が刻印されていることが特徴で、関西煉瓦会社が製造した。この煉瓦はハンター商会を介してイギリスから輸入された製造機械を使用して製造された。また、ハンター商会は関西煉瓦会社の株主であり、日本での煉瓦製造とハンター商会に関わりがあったことが確認されている。

【ハンター特製煉瓦・推定 関西煉瓦会社製(刻印拡大)/目尾炭坑跡出土】 ハンター特製煉瓦は神戸にあった旧ハンター邸移築工事の際に報告されたことからこの名称となった。三本線で三角を形作る社章と「大日本」「B.C」「H.J」が刻印されていることが特徴で、関西煉瓦会社が製造した。この煉瓦はハンター商会を介してイギリスから輸入された製造機械を使用して製造された。また、ハンター商会は関西煉瓦会社の株主であり、日本での煉瓦製造とハンター商会に関わりがあったことが確認されている。

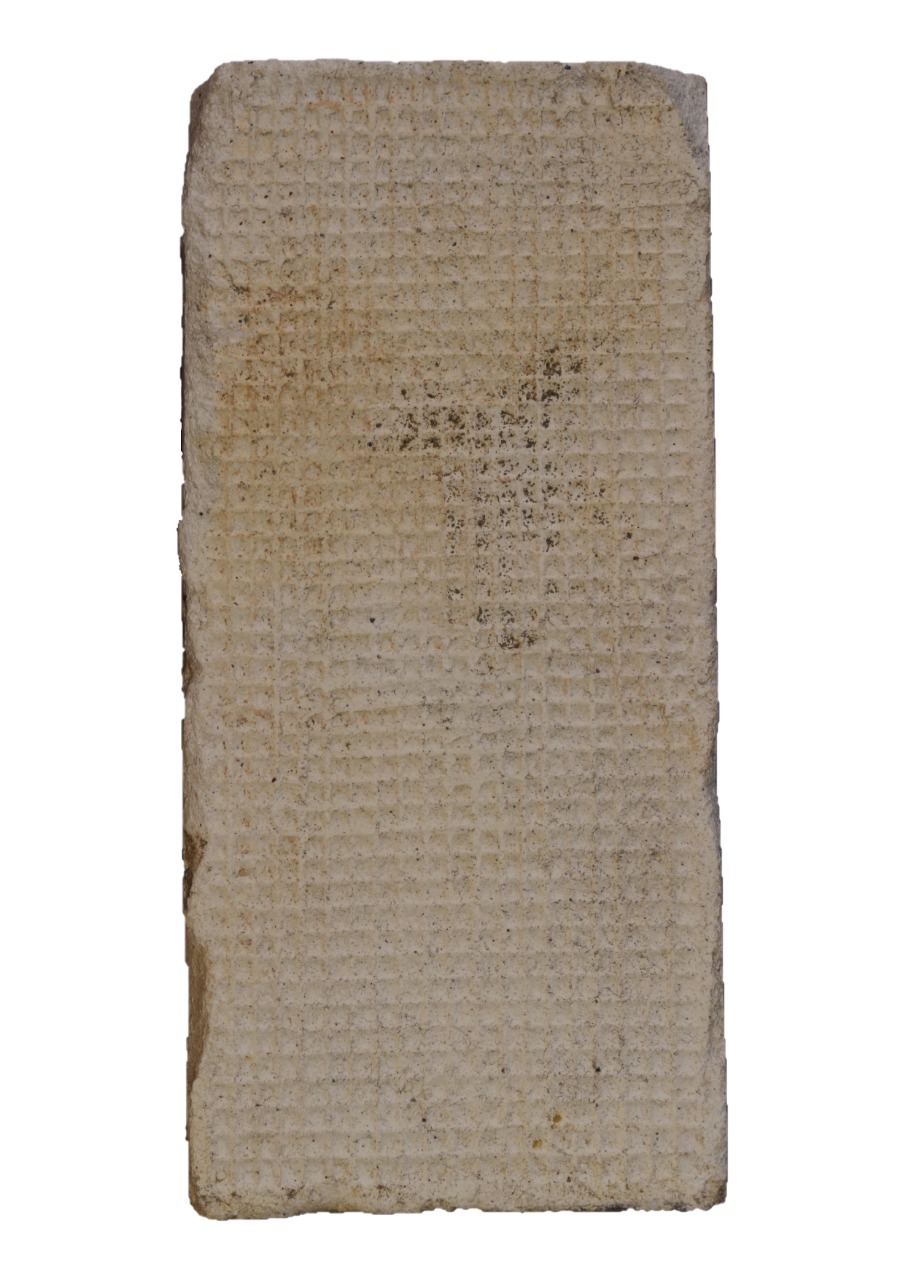

【耐火煉瓦・三石耐火煉瓦株式会社製(表面)/三井田川鉱業所伊田坑跡出土】 1883(明治16)年に高山甚太郎が地質調査で備前三石のろう石が耐火物の原料に適していることを報告。これを受け、1892(明治25)年に三石耐火煉瓦株式会社が創立された。同社の耐火煉瓦は最高ランクの耐火度を示し、高品質であったため、鉄鋼用耐火物として長く、広く使用される。なお、同社は会社名を変えることなく存続している、珍しい煉瓦会社である。

【耐火煉瓦・三石耐火煉瓦株式会社製(側面)/三井田川鉱業所伊田坑跡出土】 1883(明治16)年に高山甚太郎が地質調査で備前三石のろう石が耐火物の原料に適していることを報告。これを受け、1892(明治25)年に三石耐火煉瓦株式会社が創立された。同社の耐火煉瓦は最高ランクの耐火度を示し、高品質であったため、鉄鋼用耐火物として長く、広く使用される。なお、同社は会社名を変えることなく存続している、珍しい煉瓦会社である。

【耐火煉瓦・三石耐火煉瓦株式会社製(裏面)/三井田川鉱業所伊田坑跡出土】 1883(明治16)年に高山甚太郎が地質調査で備前三石のろう石が耐火物の原料に適していることを報告。これを受け、1892(明治25)年に三石耐火煉瓦株式会社が創立された。同社の耐火煉瓦は最高ランクの耐火度を示し、高品質であったため、鉄鋼用耐火物として長く、広く使用される。なお、同社は会社名を変えることなく存続している、珍しい煉瓦会社である。

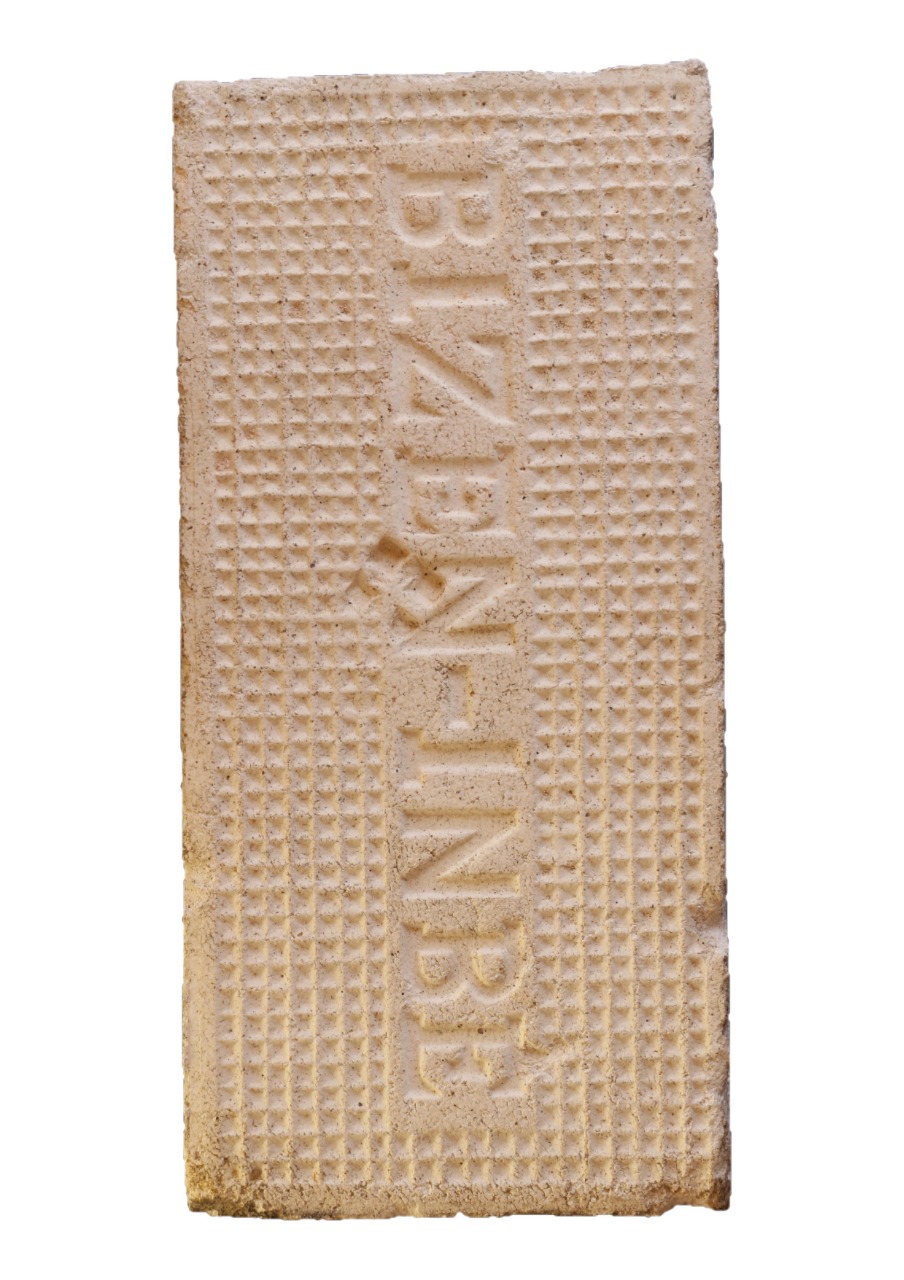

【耐火煉瓦・BIZEN-INBE製(表面)/三井田川鉱業所伊田坑跡出土】 岡山県は備前焼が有名だが、窯業は明治初めには衰退する。そのため、新たに土管製造を始め、1878(明治11)年に伊部陶器(株)が、1896(明治29)年には備前陶器(株)設立された。備前陶器(株)は土管以外に耐火煉瓦など様々な製品を製作した。同社は、明治30年代の三大耐火煉瓦会社(三石耐火煉瓦、品川白煉瓦、備前陶器)の一つで、1917(大正6)年には岡山県が耐火煉瓦生産量1位となった。

【耐火煉瓦・BIZEN-INBE製(側面)/三井田川鉱業所伊田坑跡出土】 岡山県は備前焼が有名だが、窯業は明治初めには衰退する。そのため、新たに土管製造を始め、1878(明治11)年に伊部陶器(株)が、1896(明治29)年には備前陶器(株)設立された。備前陶器(株)は土管以外に耐火煉瓦など様々な製品を製作した。同社は、明治30年代の三大耐火煉瓦会社(三石耐火煉瓦、品川白煉瓦、備前陶器)の一つで、1917(大正6)年には岡山県が耐火煉瓦生産量1位となった。