「日本の産業革命を支えた煉瓦」展

「煉瓦」の歴史

人類が建築に利用した最も身近な天然素材は、「木」と「石」と「土」である。

「煉瓦」はこれら三大建築資材の一つである「土」を加工して生み出された建築材料で、容易に製作できることから、紀元前8000年以前にすでに使用されていたといわれる。古代エジプトやメソポタミアで使用された、いわゆる日干し煉瓦である。

日本で使用された最古の煉瓦は、6世紀中頃に仏教寺院の基壇に敷いた瓦のようなもので、現在よく目にする壁や柱などの構造体としては使用されなかった。

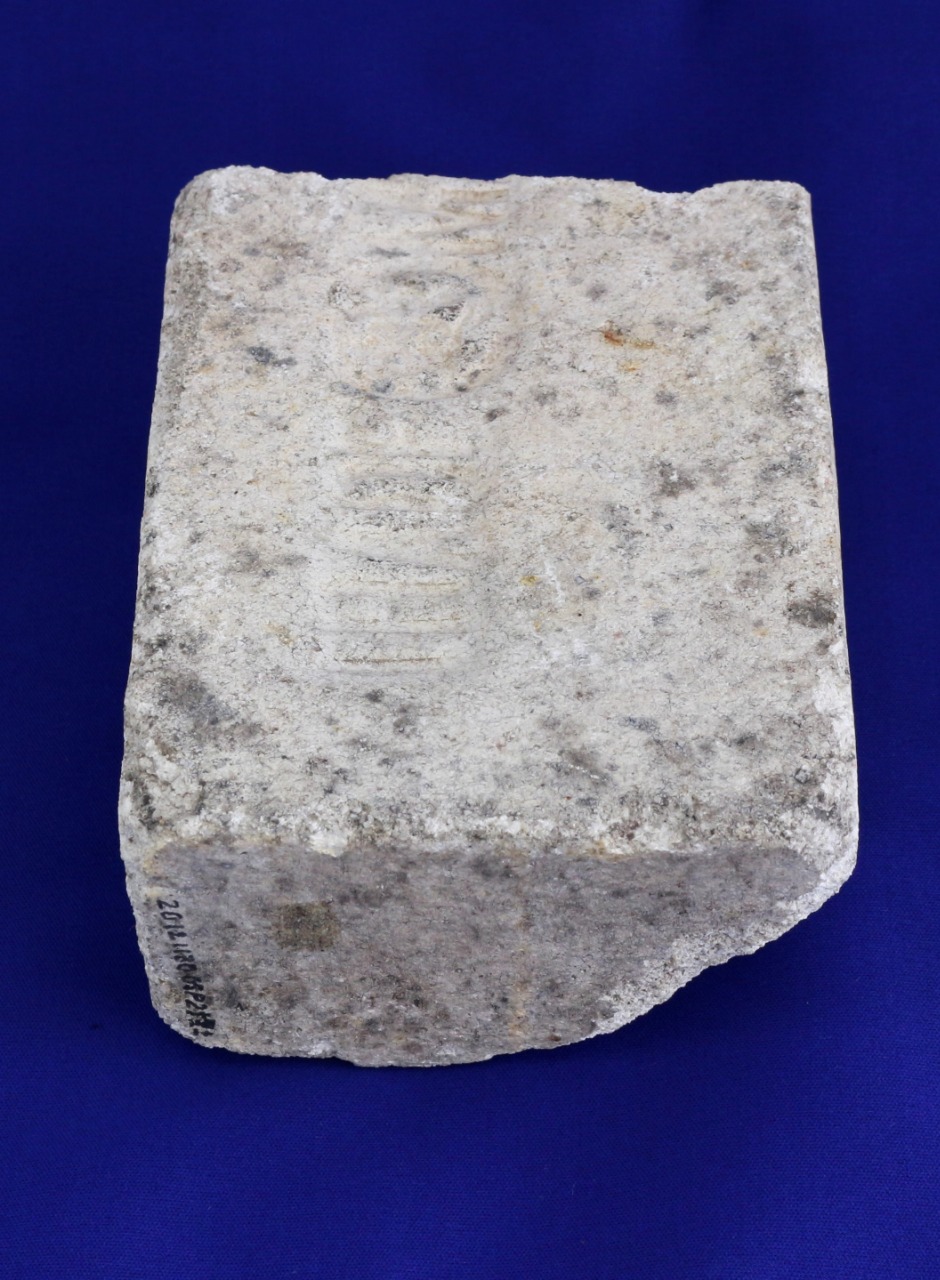

時が経ち、幕末になると、外国船の脅威に対抗すべく大砲を鋳造する必要が生じる。そこで当時の技術者は蘭書から得た知識を基に反射炉の建造を模索する。この反射炉構築には高温に耐えうる耐火煉瓦が大量に必要であったことから、まず耐火煉瓦の生産を行ったとされる。この際に製造されたものが現存最古の耐火煉瓦で、1850(嘉永3)年の佐賀藩築地(ついじ)反射炉のものである。

その後、日本で煉瓦が建築部材として本格的に導入されたのは、1857(安政4)年に着工した長崎鎔鉄所(ようてつしょ)とされる。この工事中にオランダ人ハルデスの指導で長崎の瓦屋が国産煉瓦(普通煉瓦)を焼成したとされる。これは「ハルデス煉瓦」といわれ、220ミリ×104ミリ×39ミリという薄い形状が特徴で、長崎周辺で多く使用された。この煉瓦は一般的に「蒟蒻(こんにゃく)煉瓦」とも呼ばれる。

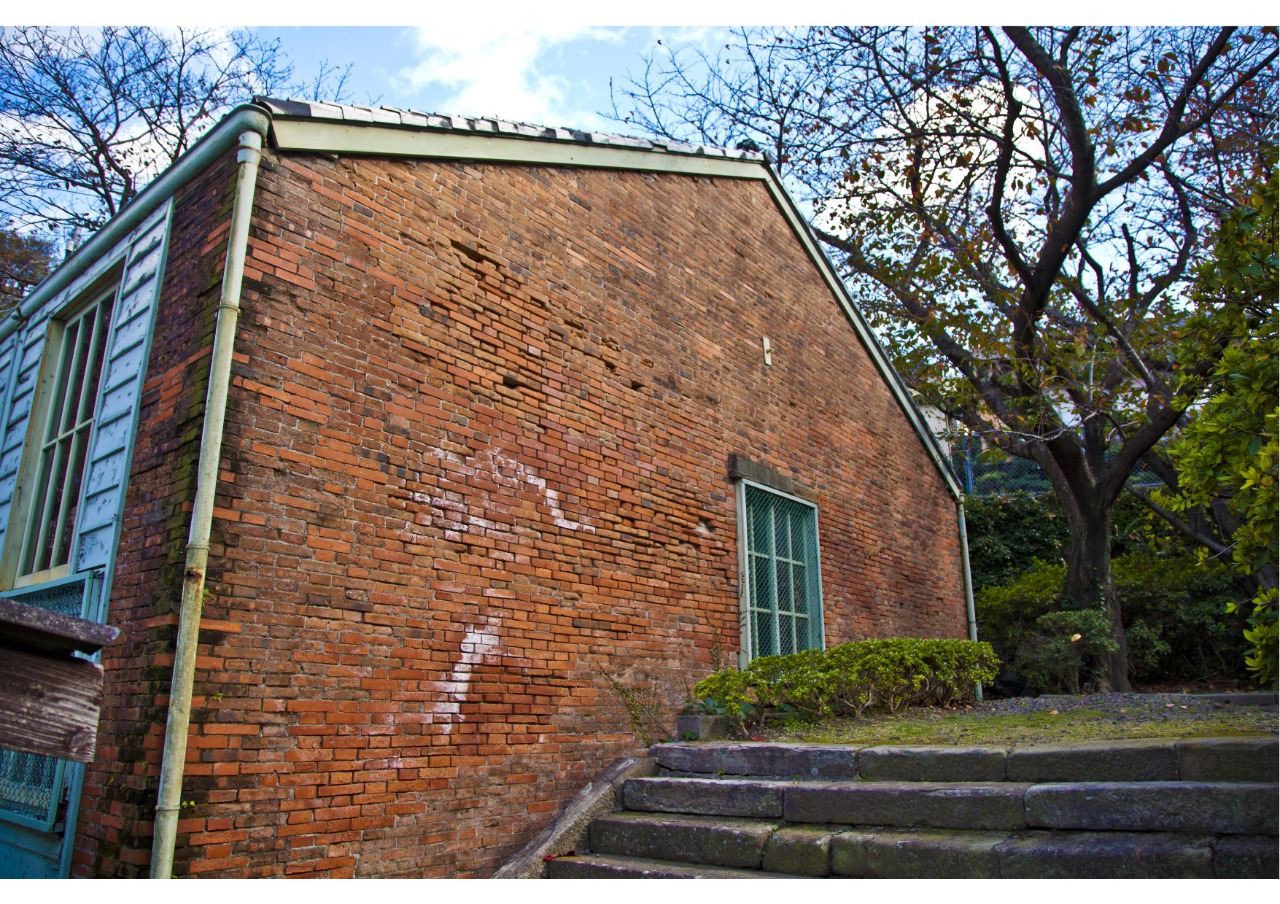

長崎鎔鉄所の創立当初の遺構は現存していないが、一連の建造物とされるのものが世界遺産の構成資産の一つである「小菅修船場跡曳揚げ小屋」で、フランドル積みの煉瓦壁に 「蒟蒻煉瓦」が使用されている。

現在、私たちが目にすることできる近代建築や土木遺産のほとんどに煉瓦が使用されている。このことは、先進国の技術を積極的に導入した明治政府が急速な近代化を果たすために、煉瓦が重要な役割を果たしたことの証左である。煉瓦はまさに近代化を象徴する建築部材といえよう。

近代日本の煉瓦

「煉瓦」という言葉は「レンガ」とカタカナで表記されることが多いため外来語と考えられがちだが、日本人が考え出した近代の新しい造語である。

「煉瓦」は、幕末から明治初期に「焼瓦(やけがわら)」・「煉化石(れんかせき)」と呼ばれる時期を経て、明治30年代頃から現在の「煉瓦」という呼び名が定着してきたといわれる。

「煉瓦」には大きく分けて2種類あり、色も原料も用途も異なる。

一つは建築物等の構造物の部材で、粘土や土などの原材料を焼成してでできた安価で赤い色をした「普通煉瓦」である。これは明治期における西洋構造物の主要な材料として様々な場所で用いられた。

もう一つは高温に耐えることができ、珪藻土(けいそうど)などの原料を焼成してできた高価で白色をした「耐火煉瓦」である。これは製鉄所の溶鉱炉など高温が発生する場所に用いられる。

この他、焼成を必要としない「煉瓦」がいくつかある。これらは、銅や鉄を作る際に出るスラグ(残滓)を原料にしたもので、スラグを熔解・鋳造した「からみ煉瓦」、スラグに水と石灰を加え型打ちした「鉱滓(こうさい)煉瓦」などである。いずれも普通煉瓦と同じように建築物などの部材として用いられた。

近代日本の煉瓦

「煉瓦」という言葉は「レンガ」とカタカナで表記されることが多いため外来語と考えられがちだが、日本人が考え出した近代の新しい造語である。

「煉瓦」は、幕末から明治初期に「焼瓦(やけがわら)」・「煉化石(れんかせき)」と呼ばれる時期を経て、明治30年代頃から現在の「煉瓦」という呼び名が定着してきたといわれる。

「煉瓦」には大きく分けて2種類あり、色も原料も用途も異なる。

一つは建築物等の構造物の部材で、粘土や土などの原材料を焼成してでできた安価で赤い色をした「普通煉瓦」である。これは明治期における西洋構造物の主要な材料として様々な場所で用いられた。

もう一つは高温に耐えることができ、珪藻土(けいそうど)などの原料を焼成してできた高価で白色をした「耐火煉瓦」である。これは製鉄所の溶鉱炉など高温が発生する場所に用いられる。

この他、焼成を必要としない「煉瓦」がいくつかある。これらは、銅や鉄を作る際に出るスラグ(残滓)を原料にしたもので、スラグを熔解・鋳造した「からみ煉瓦」、スラグに水と石灰を加え型打ちした「鉱滓(こうさい)煉瓦」などである。いずれも普通煉瓦と同じように建築物などの部材として用いられた。

近代日本の煉瓦

「煉瓦」という言葉は「レンガ」とカタカナで表記されることが多いため外来語と考えられがちだが、日本人が考え出した近代の新しい造語である。

「煉瓦」は、幕末から明治初期に「焼瓦(やけがわら)」・「煉化石(れんかせき)」と呼ばれる時期を経て、明治30年代頃から現在の「煉瓦」という呼び名が定着してきたといわれる。

「煉瓦」には大きく分けて2種類あり、色も原料も用途も異なる。

一つは建築物等の構造物の部材で、粘土や土などの原材料を焼成してでできた安価で赤い色をした「普通煉瓦」である。これは明治期における西洋構造物の主要な材料として様々な場所で用いられた。

もう一つは高温に耐えることができ、珪藻土(けいそうど)などの原料を焼成してできた高価で白色をした「耐火煉瓦」である。これは製鉄所の溶鉱炉など高温が発生する場所に用いられる。

この他、焼成を必要としない「煉瓦」がいくつかある。これらは、銅や鉄を作る際に出るスラグ(残滓)を原料にしたもので、スラグを熔解・鋳造した「からみ煉瓦」、スラグに水と石灰を加え型打ちした「鉱滓(こうさい)煉瓦」などである。いずれも普通煉瓦と同じように建築物などの部材として用いられた。

煉瓦生産技術の導入

普通煉瓦の原材料は粘土と砂を混ぜたものである。この原料を四角い煉瓦の形にする方法は、手作業で木製の型枠に原料を入れる手成形と粘土塊をワイヤーによる切断で成形する機械成形が用いられた。

手成形は、木製の型に原材料である粘土を入れ、粘土を押さえつけ (プレス機を使用する場合もある)、最後に撫で板で煉瓦を平滑に仕上げた手作業の成形方法である。

一方、機械成形は、1889(明治22)年から導入された機械によるもので、棒状の粘土塊を機械に設置されたワイヤーで切断するため、大量に煉瓦を成形できる。

近代日本の国産煉瓦の大半は、「手成形」か「機械成形」によるもので、煉瓦を詳細に観察すればその違いが明確にわかる。特に機械成形はワイヤーによる縮緬(ちりめん)状の痕跡が残るため、これらの痕跡の残る煉瓦は明治20年代以降に製作されたことがわかる。

成形された煉瓦は、乾燥を経て焼成される。当初、焼成には、瓦を焼くために使われていた江戸時代以来の「だるま窯」を流用したとされる。これは1,700本程度の煉瓦しか焼成できない小型のものである。また、「のぼり窯」も使用された。これはだるま窯よりも多くの煉瓦を焼成できたが、やはり焼成量には限りがあった。そこで導入されたのが西洋式の「ホフマン式輪窯」である。

ホフマン式輪窯は連続して煉瓦を焼成でき、完成した煉瓦は現代の赤煉瓦と同じ色調を帯びる特徴を持つ。窯によって差はあるものの、埼玉県深谷市のホフマン式輪窯6号窯では、1房に18,000本の煉瓦を詰めることができ、一度に18房分(324,000本)を焼くことができた。このように、西洋技術の導入に成功した明治20年代以降は、煉瓦の大量生産が実現し、多くの近代建築の部材として用いられた。

なお、明治時代初頭の煉瓦寸法は、ばらつきがあることが知られているが、1925(大正14)年に210ミリ×100ミリ×60ミリの寸法が煉瓦の日本標準規格として採用された。この規格は煉瓦生産に携わる女性が扱いやすいように従来の煉瓦より若干小振りに設定されたといわれている。