「なつかしの香月線」展

新手炭坑と新手駅

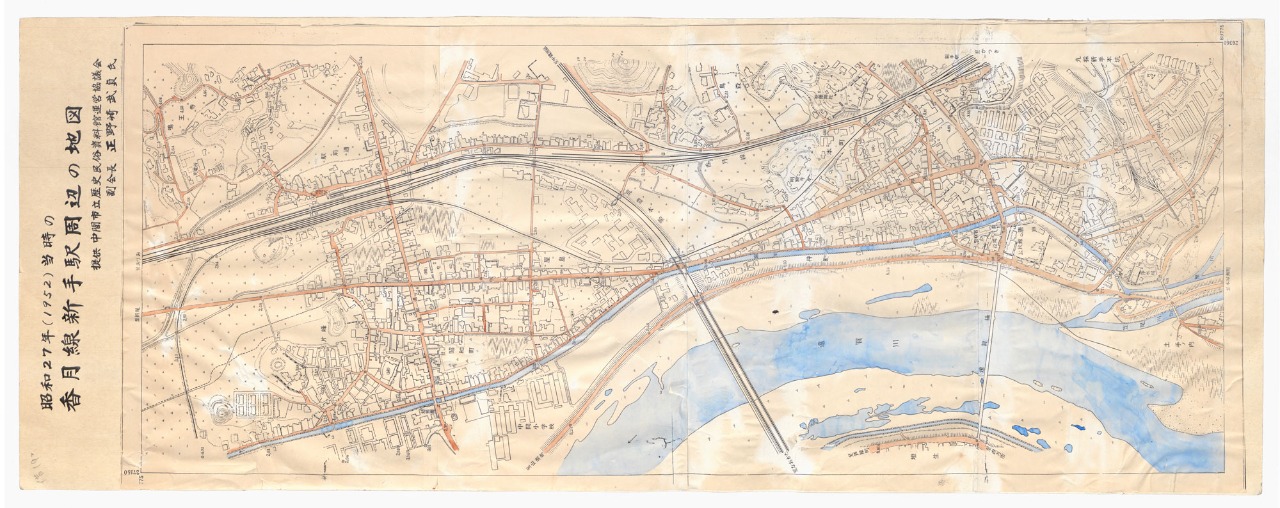

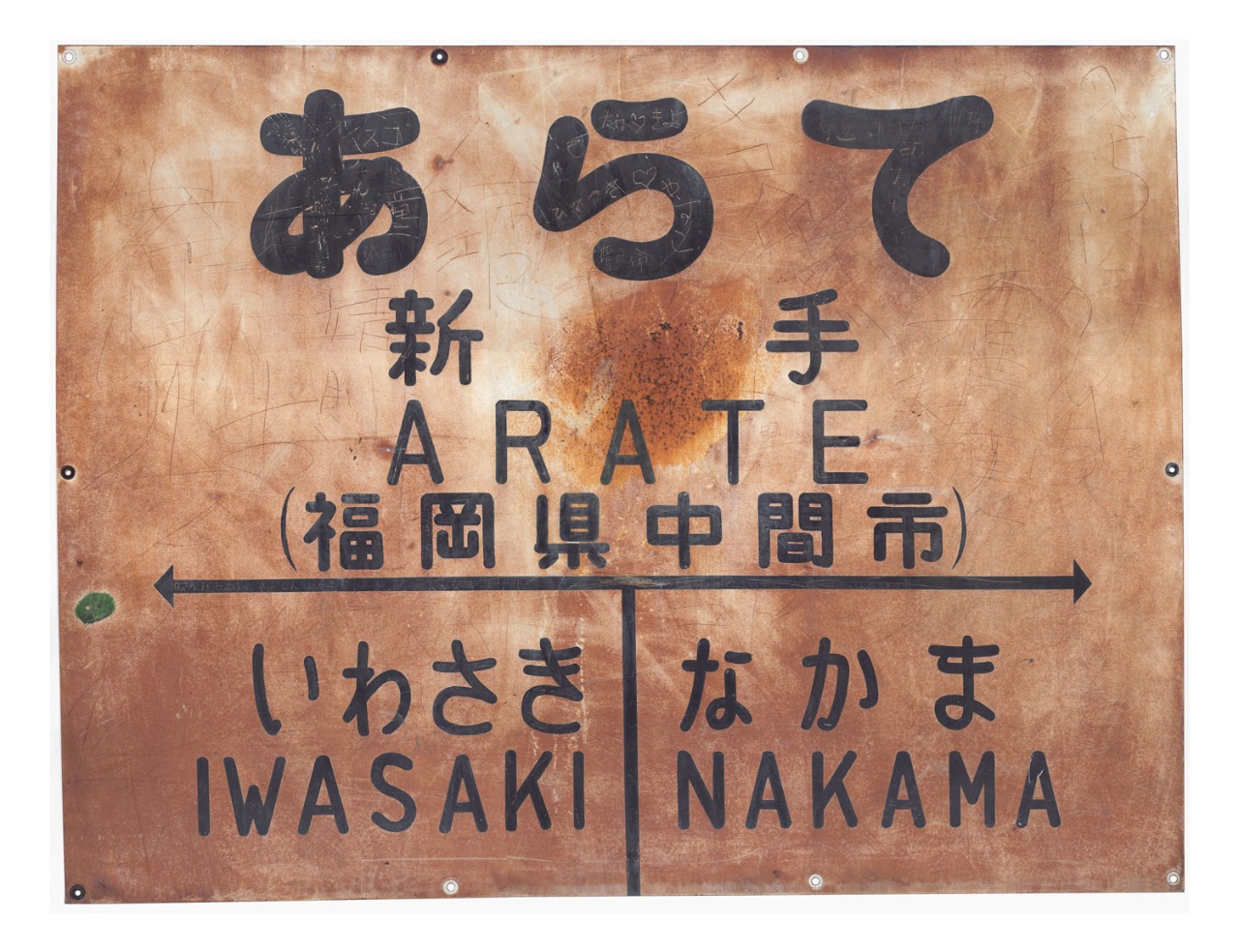

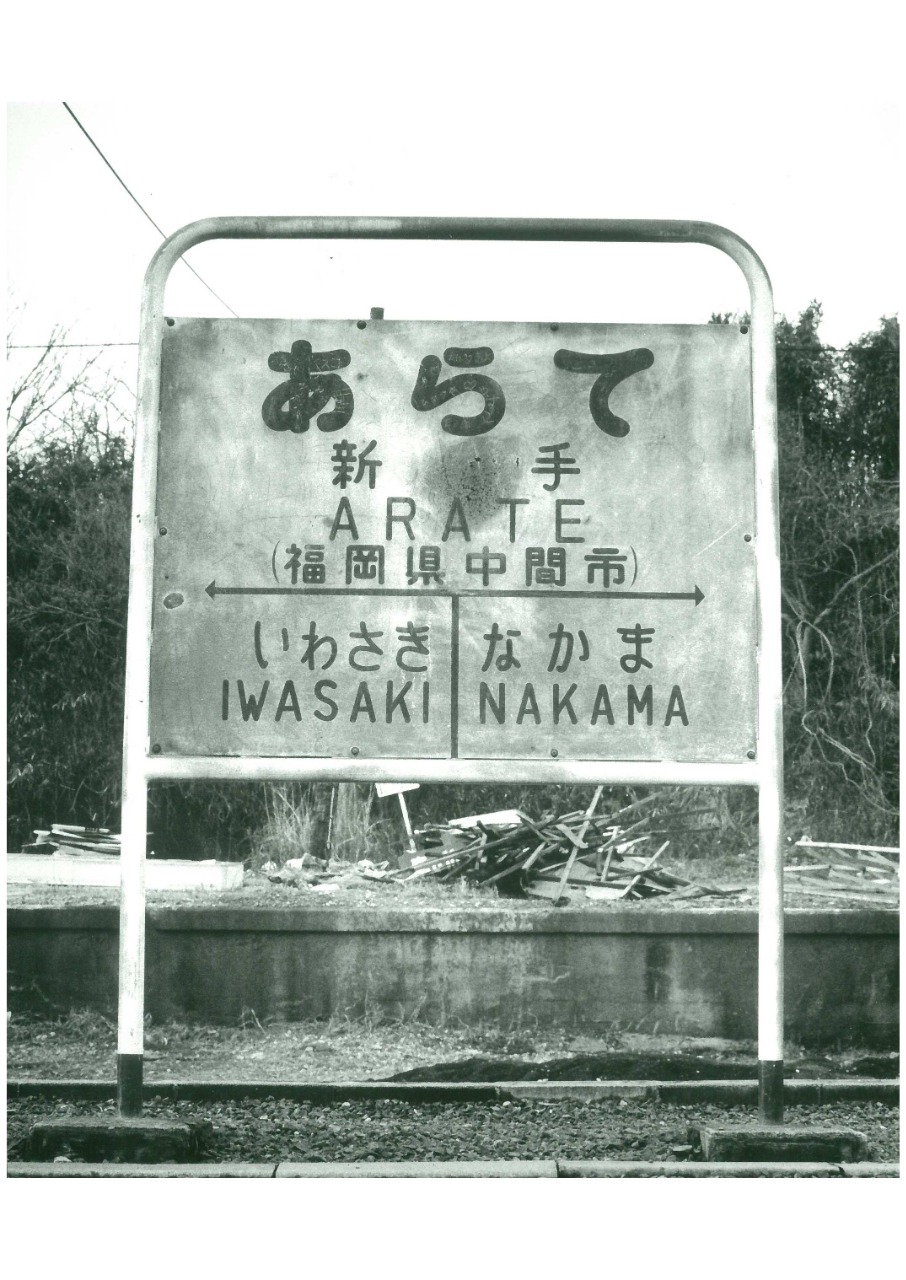

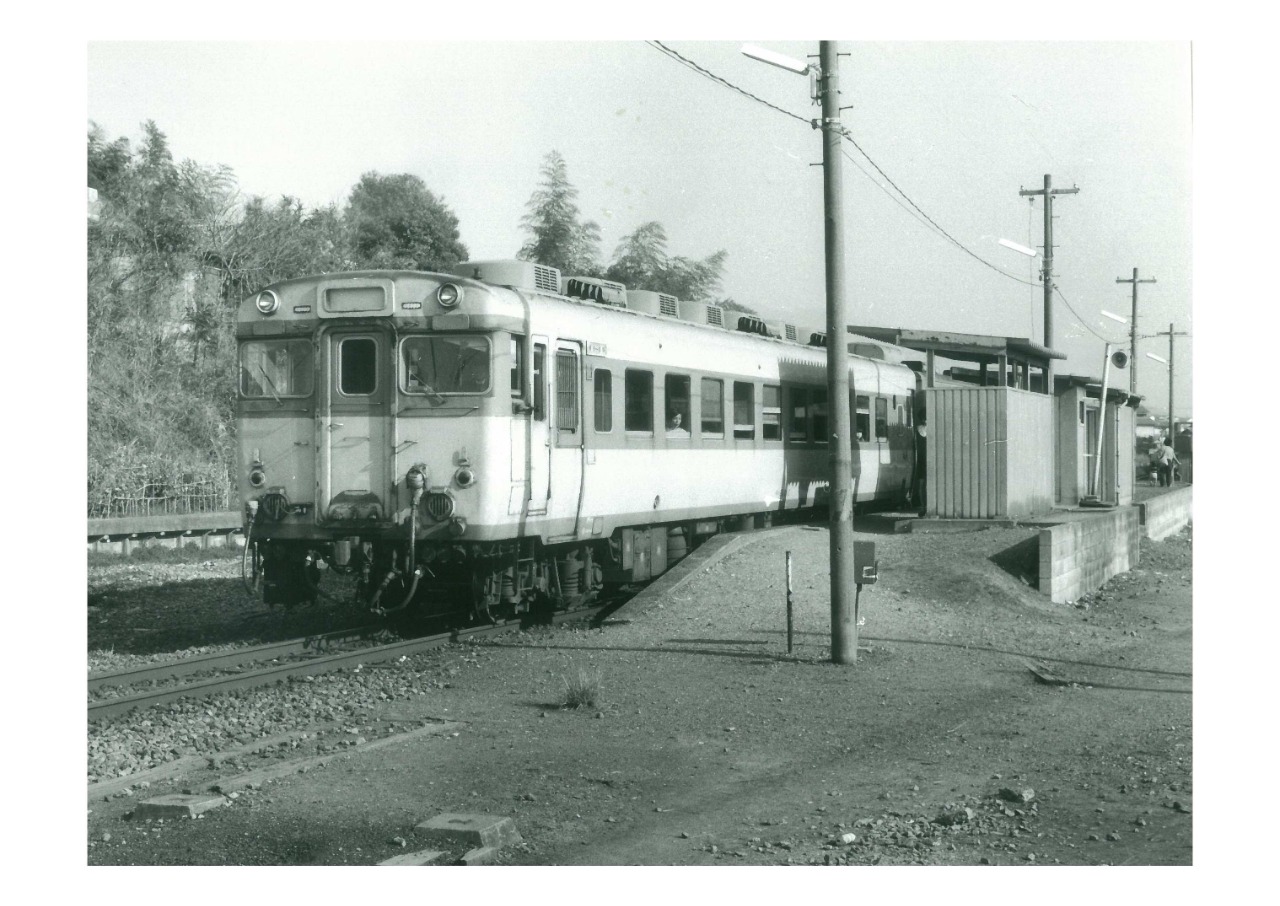

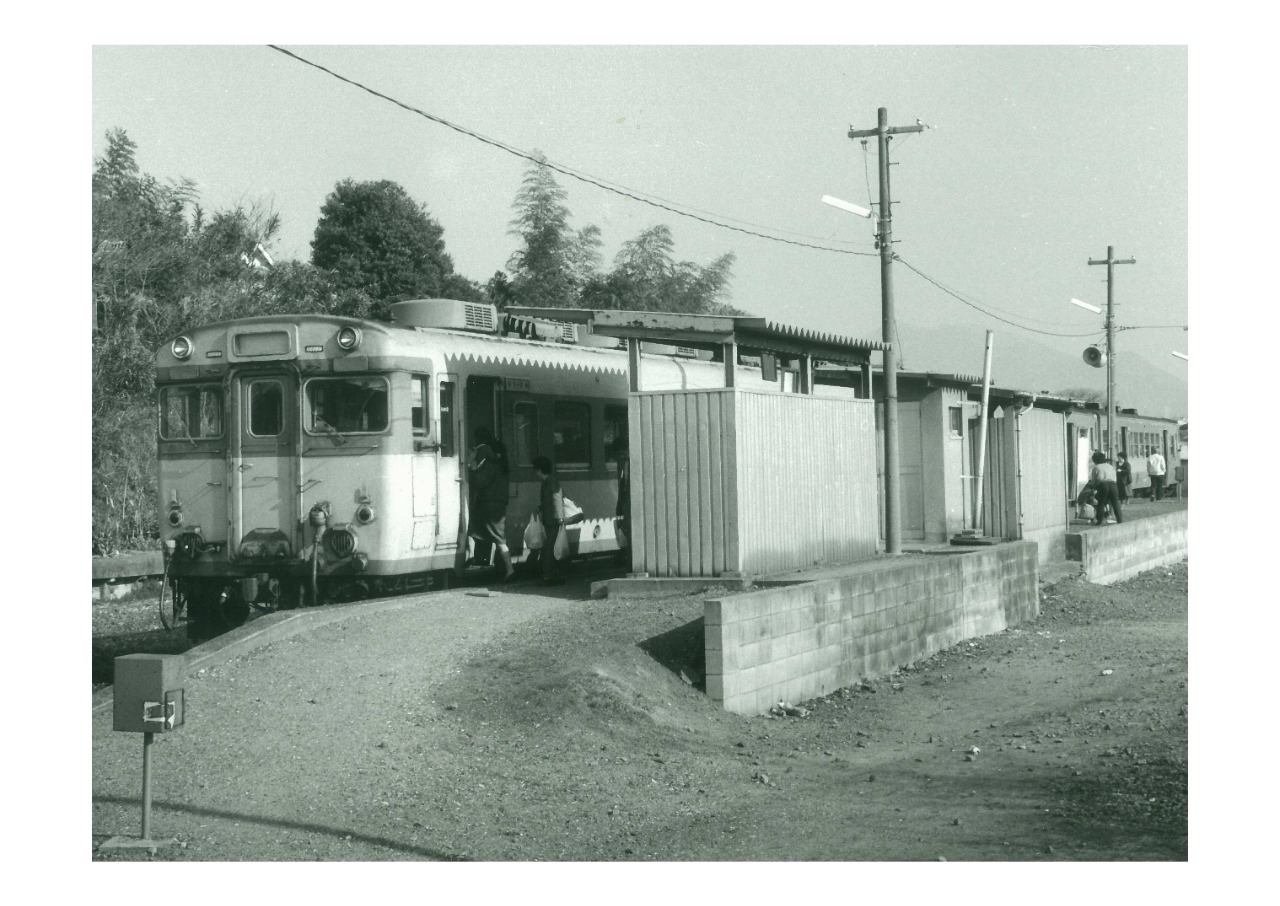

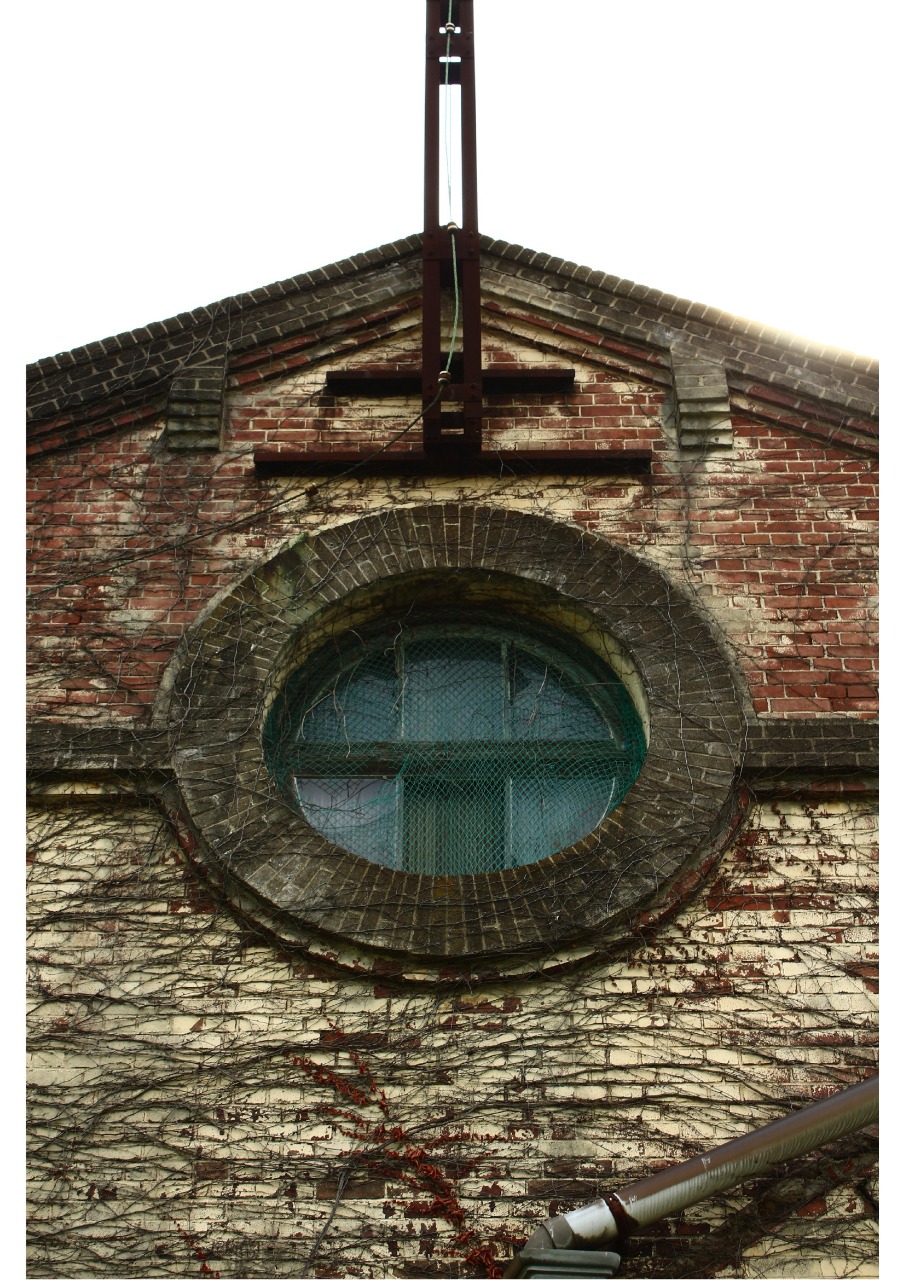

中間市の新手(あらて)付近にあった炭坑は、市内の炭坑の中でも歴史が古く、明治16(1883)年に伊藤綯索により三尺層炭坑が経営されました。その後、昭和12(1937)年に九州採炭株式会社が設立され、昭和39(1964)年の閉山まで同社が新手炭坑の経営を行います。

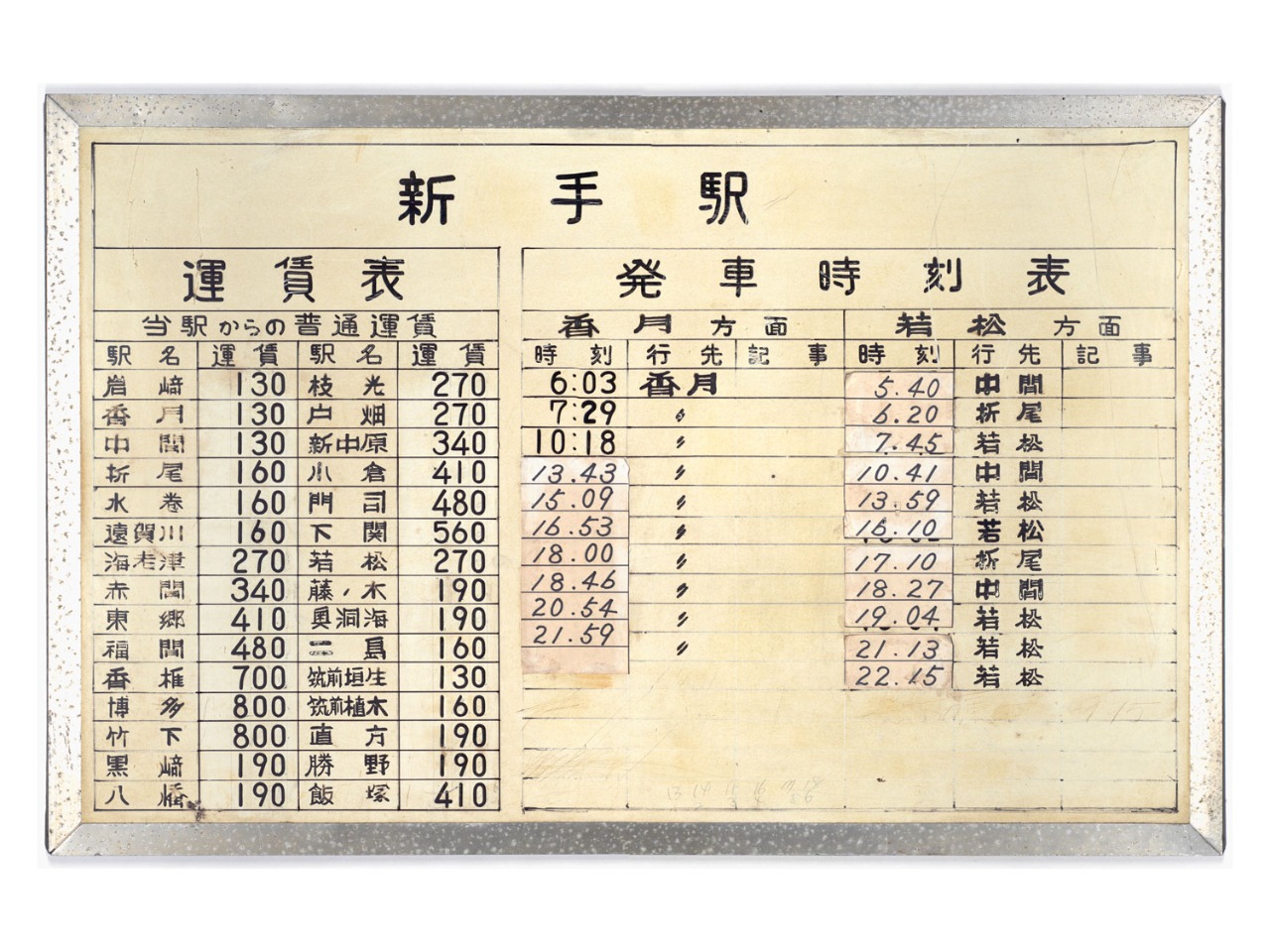

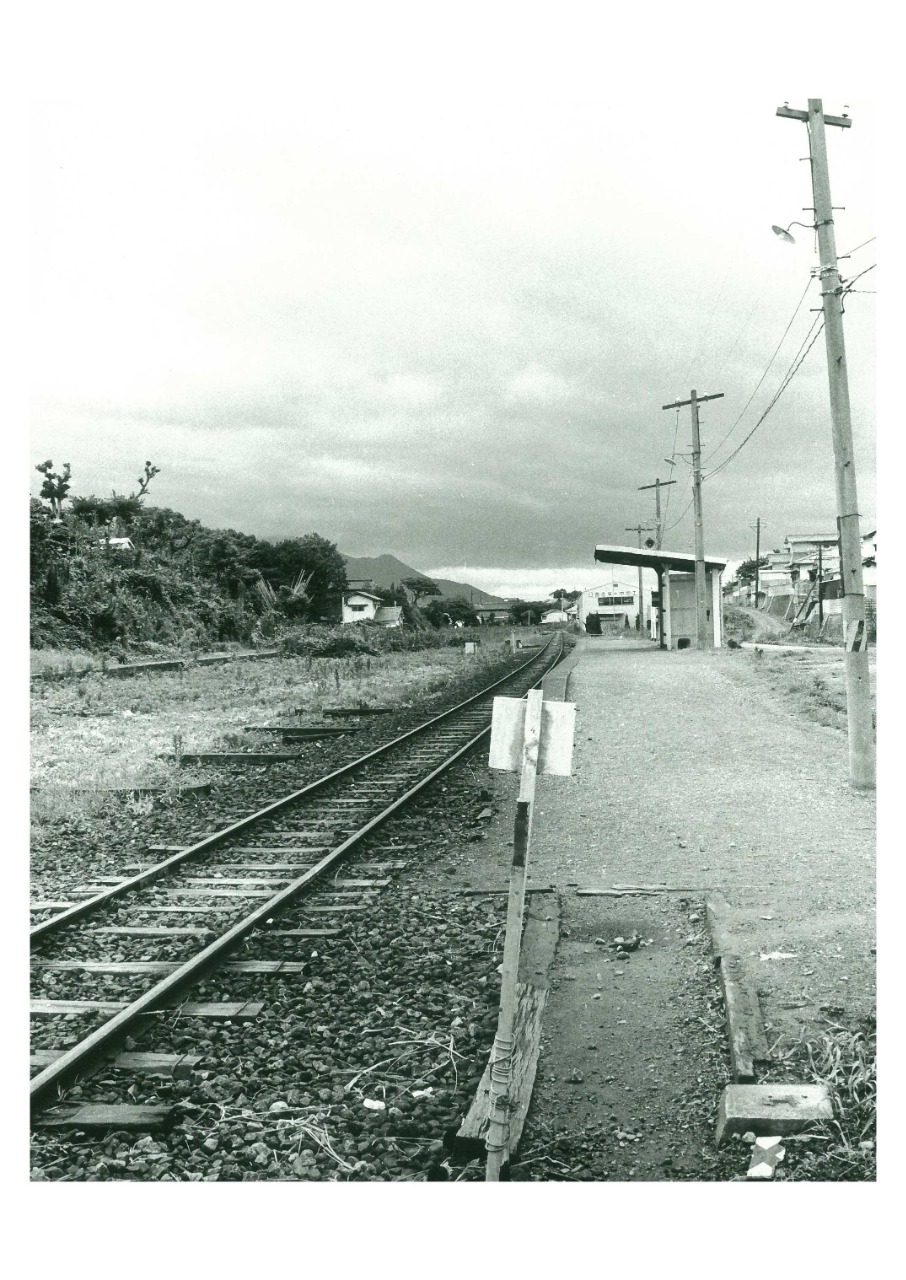

新手駅はこれら新手周辺の炭坑からの石炭運送のため、香月線開業の翌年、明治45(1912)年1月7日に貨物停車場として設置されました。中間駅から南へ約1.3km、所要時間約3分、新手炭坑の選炭場に直結する位置に停車場が置かれました。

新手駅は開業当初から貨物専用の駅として運用されていましたが、昭和6(1931)年6月に中間町商工会長の要請を受け、中間町長が鉄道大臣に旅客乗降の陳情書を提出しました。しかし、旅客に対応するための改修費4,200円を全額地元が負担する条件が出されたため、新手駅での旅客乗降計画は頓挫します。その後も交渉が続けられ、昭和12(1937)年7月20日にようやく新手駅での旅客乗降が開始されました。

新手駅の乗降者数は炭坑の活況と同時に伸び、 昭和37年度は1日平均の乗客数が471.8人となりましたが、炭坑閉山などにより次第に乗客が減っていきます。そして、昭和53年度の1日平均の乗客数は196.2人となり、最盛期の半分以下まで落ち込みます。

このような状況から、新手駅の運営は昭和41(1966)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

新手炭坑と新手駅

中間市の新手(あらて)付近にあった炭坑は、市内の炭坑の中でも歴史が古く、明治16(1883)年に伊藤綯索により三尺層炭坑が経営されました。その後、昭和12(1937)年に九州採炭株式会社が設立され、昭和39(1964)年の閉山まで同社が新手炭坑の経営を行います。

新手駅はこれら新手周辺の炭坑からの石炭運送のため、香月線開業の翌年、明治45(1912)年1月7日に貨物停車場として設置されました。中間駅から南へ約1.3km、所要時間約3分、新手炭坑の選炭場に直結する位置に停車場が置かれました。

新手駅は開業当初から貨物専用の駅として運用されていましたが、昭和6(1931)年6月に中間町商工会長の要請を受け、中間町長が鉄道大臣に旅客乗降の陳情書を提出しました。しかし、旅客に対応するための改修費4,200円を全額地元が負担する条件が出されたため、新手駅での旅客乗降計画は頓挫します。その後も交渉が続けられ、昭和12(1937)年7月20日にようやく新手駅での旅客乗降が開始されました。

新手駅の乗降者数は炭坑の活況と同時に伸び、 昭和37年度は1日平均の乗客数が471.8人となりましたが、炭坑閉山などにより次第に乗客が減っていきます。そして、昭和53年度の1日平均の乗客数は196.2人となり、最盛期の半分以下まで落ち込みます。

このような状況から、新手駅の運営は昭和41(1966)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

新手炭坑と新手駅

中間市の新手(あらて)付近にあった炭坑は、市内の炭坑の中でも歴史が古く、明治16(1883)年に伊藤綯索により三尺層炭坑が経営されました。その後、昭和12(1937)年に九州採炭株式会社が設立され、昭和39(1964)年の閉山まで同社が新手炭坑の経営を行います。

新手駅はこれら新手周辺の炭坑からの石炭運送のため、香月線開業の翌年、明治45(1912)年1月7日に貨物停車場として設置されました。中間駅から南へ約1.3km、所要時間約3分、新手炭坑の選炭場に直結する位置に停車場が置かれました。

新手駅は開業当初から貨物専用の駅として運用されていましたが、昭和6(1931)年6月に中間町商工会長の要請を受け、中間町長が鉄道大臣に旅客乗降の陳情書を提出しました。しかし、旅客に対応するための改修費4,200円を全額地元が負担する条件が出されたため、新手駅での旅客乗降計画は頓挫します。その後も交渉が続けられ、昭和12(1937)年7月20日にようやく新手駅での旅客乗降が開始されました。

新手駅の乗降者数は炭坑の活況と同時に伸び、 昭和37年度は1日平均の乗客数が471.8人となりましたが、炭坑閉山などにより次第に乗客が減っていきます。そして、昭和53年度の1日平均の乗客数は196.2人となり、最盛期の半分以下まで落ち込みます。

このような状況から、新手駅の運営は昭和41(1966)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

新手炭坑と新手駅

中間市の新手(あらて)付近にあった炭坑は、市内の炭坑の中でも歴史が古く、明治16(1883)年に伊藤綯索により三尺層炭坑が経営されました。その後、昭和12(1937)年に九州採炭株式会社が設立され、昭和39(1964)年の閉山まで同社が新手炭坑の経営を行います。

新手駅はこれら新手周辺の炭坑からの石炭運送のため、香月線開業の翌年、明治45(1912)年1月7日に貨物停車場として設置されました。中間駅から南へ約1.3km、所要時間約3分、新手炭坑の選炭場に直結する位置に停車場が置かれました。

新手駅は開業当初から貨物専用の駅として運用されていましたが、昭和6(1931)年6月に中間町商工会長の要請を受け、中間町長が鉄道大臣に旅客乗降の陳情書を提出しました。しかし、旅客に対応するための改修費4,200円を全額地元が負担する条件が出されたため、新手駅での旅客乗降計画は頓挫します。その後も交渉が続けられ、昭和12(1937)年7月20日にようやく新手駅での旅客乗降が開始されました。

新手駅の乗降者数は炭坑の活況と同時に伸び、 昭和37年度は1日平均の乗客数が471.8人となりましたが、炭坑閉山などにより次第に乗客が減っていきます。そして、昭和53年度の1日平均の乗客数は196.2人となり、最盛期の半分以下まで落ち込みます。

このような状況から、新手駅の運営は昭和41(1966)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

新手炭坑と新手駅

中間市の新手(あらて)付近にあった炭坑は、市内の炭坑の中でも歴史が古く、明治16(1883)年に伊藤綯索により三尺層炭坑が経営されました。その後、昭和12(1937)年に九州採炭株式会社が設立され、昭和39(1964)年の閉山まで同社が新手炭坑の経営を行います。

新手駅はこれら新手周辺の炭坑からの石炭運送のため、香月線開業の翌年、明治45(1912)年1月7日に貨物停車場として設置されました。中間駅から南へ約1.3km、所要時間約3分、新手炭坑の選炭場に直結する位置に停車場が置かれました。

新手駅は開業当初から貨物専用の駅として運用されていましたが、昭和6(1931)年6月に中間町商工会長の要請を受け、中間町長が鉄道大臣に旅客乗降の陳情書を提出しました。しかし、旅客に対応するための改修費4,200円を全額地元が負担する条件が出されたため、新手駅での旅客乗降計画は頓挫します。その後も交渉が続けられ、昭和12(1937)年7月20日にようやく新手駅での旅客乗降が開始されました。

新手駅の乗降者数は炭坑の活況と同時に伸び、 昭和37年度は1日平均の乗客数が471.8人となりましたが、炭坑閉山などにより次第に乗客が減っていきます。そして、昭和53年度の1日平均の乗客数は196.2人となり、最盛期の半分以下まで落ち込みます。

このような状況から、新手駅の運営は昭和41(1966)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

新手炭坑と新手駅

中間市の新手(あらて)付近にあった炭坑は、市内の炭坑の中でも歴史が古く、明治16(1883)年に伊藤綯索により三尺層炭坑が経営されました。その後、昭和12(1937)年に九州採炭株式会社が設立され、昭和39(1964)年の閉山まで同社が新手炭坑の経営を行います。

新手駅はこれら新手周辺の炭坑からの石炭運送のため、香月線開業の翌年、明治45(1912)年1月7日に貨物停車場として設置されました。中間駅から南へ約1.3km、所要時間約3分、新手炭坑の選炭場に直結する位置に停車場が置かれました。

新手駅は開業当初から貨物専用の駅として運用されていましたが、昭和6(1931)年6月に中間町商工会長の要請を受け、中間町長が鉄道大臣に旅客乗降の陳情書を提出しました。しかし、旅客に対応するための改修費4,200円を全額地元が負担する条件が出されたため、新手駅での旅客乗降計画は頓挫します。その後も交渉が続けられ、昭和12(1937)年7月20日にようやく新手駅での旅客乗降が開始されました。

新手駅の乗降者数は炭坑の活況と同時に伸び、 昭和37年度は1日平均の乗客数が471.8人となりましたが、炭坑閉山などにより次第に乗客が減っていきます。そして、昭和53年度の1日平均の乗客数は196.2人となり、最盛期の半分以下まで落ち込みます。

このような状況から、新手駅の運営は昭和41(1966)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

新手炭坑と新手駅

中間市の新手(あらて)付近にあった炭坑は、市内の炭坑の中でも歴史が古く、明治16(1883)年に伊藤綯索により三尺層炭坑が経営されました。その後、昭和12(1937)年に九州採炭株式会社が設立され、昭和39(1964)年の閉山まで同社が新手炭坑の経営を行います。

新手駅はこれら新手周辺の炭坑からの石炭運送のため、香月線開業の翌年、明治45(1912)年1月7日に貨物停車場として設置されました。中間駅から南へ約1.3km、所要時間約3分、新手炭坑の選炭場に直結する位置に停車場が置かれました。

新手駅は開業当初から貨物専用の駅として運用されていましたが、昭和6(1931)年6月に中間町商工会長の要請を受け、中間町長が鉄道大臣に旅客乗降の陳情書を提出しました。しかし、旅客に対応するための改修費4,200円を全額地元が負担する条件が出されたため、新手駅での旅客乗降計画は頓挫します。その後も交渉が続けられ、昭和12(1937)年7月20日にようやく新手駅での旅客乗降が開始されました。

新手駅の乗降者数は炭坑の活況と同時に伸び、 昭和37年度は1日平均の乗客数が471.8人となりましたが、炭坑閉山などにより次第に乗客が減っていきます。そして、昭和53年度の1日平均の乗客数は196.2人となり、最盛期の半分以下まで落ち込みます。

このような状況から、新手駅の運営は昭和41(1966)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

新手炭坑と新手駅

中間市の新手(あらて)付近にあった炭坑は、市内の炭坑の中でも歴史が古く、明治16(1883)年に伊藤綯索により三尺層炭坑が経営されました。その後、昭和12(1937)年に九州採炭株式会社が設立され、昭和39(1964)年の閉山まで同社が新手炭坑の経営を行います。

新手駅はこれら新手周辺の炭坑からの石炭運送のため、香月線開業の翌年、明治45(1912)年1月7日に貨物停車場として設置されました。中間駅から南へ約1.3km、所要時間約3分、新手炭坑の選炭場に直結する位置に停車場が置かれました。

新手駅は開業当初から貨物専用の駅として運用されていましたが、昭和6(1931)年6月に中間町商工会長の要請を受け、中間町長が鉄道大臣に旅客乗降の陳情書を提出しました。しかし、旅客に対応するための改修費4,200円を全額地元が負担する条件が出されたため、新手駅での旅客乗降計画は頓挫します。その後も交渉が続けられ、昭和12(1937)年7月20日にようやく新手駅での旅客乗降が開始されました。

新手駅の乗降者数は炭坑の活況と同時に伸び、 昭和37年度は1日平均の乗客数が471.8人となりましたが、炭坑閉山などにより次第に乗客が減っていきます。そして、昭和53年度の1日平均の乗客数は196.2人となり、最盛期の半分以下まで落ち込みます。

このような状況から、新手駅の運営は昭和41(1966)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

新手炭坑と新手駅

中間市の新手(あらて)付近にあった炭坑は、市内の炭坑の中でも歴史が古く、明治16(1883)年に伊藤綯索により三尺層炭坑が経営されました。その後、昭和12(1937)年に九州採炭株式会社が設立され、昭和39(1964)年の閉山まで同社が新手炭坑の経営を行います。

新手駅はこれら新手周辺の炭坑からの石炭運送のため、香月線開業の翌年、明治45(1912)年1月7日に貨物停車場として設置されました。中間駅から南へ約1.3km、所要時間約3分、新手炭坑の選炭場に直結する位置に停車場が置かれました。

新手駅は開業当初から貨物専用の駅として運用されていましたが、昭和6(1931)年6月に中間町商工会長の要請を受け、中間町長が鉄道大臣に旅客乗降の陳情書を提出しました。しかし、旅客に対応するための改修費4,200円を全額地元が負担する条件が出されたため、新手駅での旅客乗降計画は頓挫します。その後も交渉が続けられ、昭和12(1937)年7月20日にようやく新手駅での旅客乗降が開始されました。

新手駅の乗降者数は炭坑の活況と同時に伸び、 昭和37年度は1日平均の乗客数が471.8人となりましたが、炭坑閉山などにより次第に乗客が減っていきます。そして、昭和53年度の1日平均の乗客数は196.2人となり、最盛期の半分以下まで落ち込みます。

このような状況から、新手駅の運営は昭和41(1966)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。