「なつかしの香月線」展

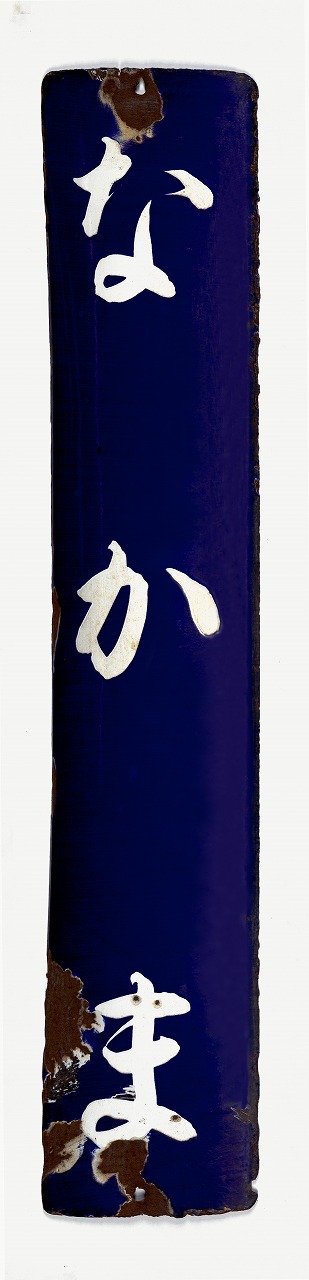

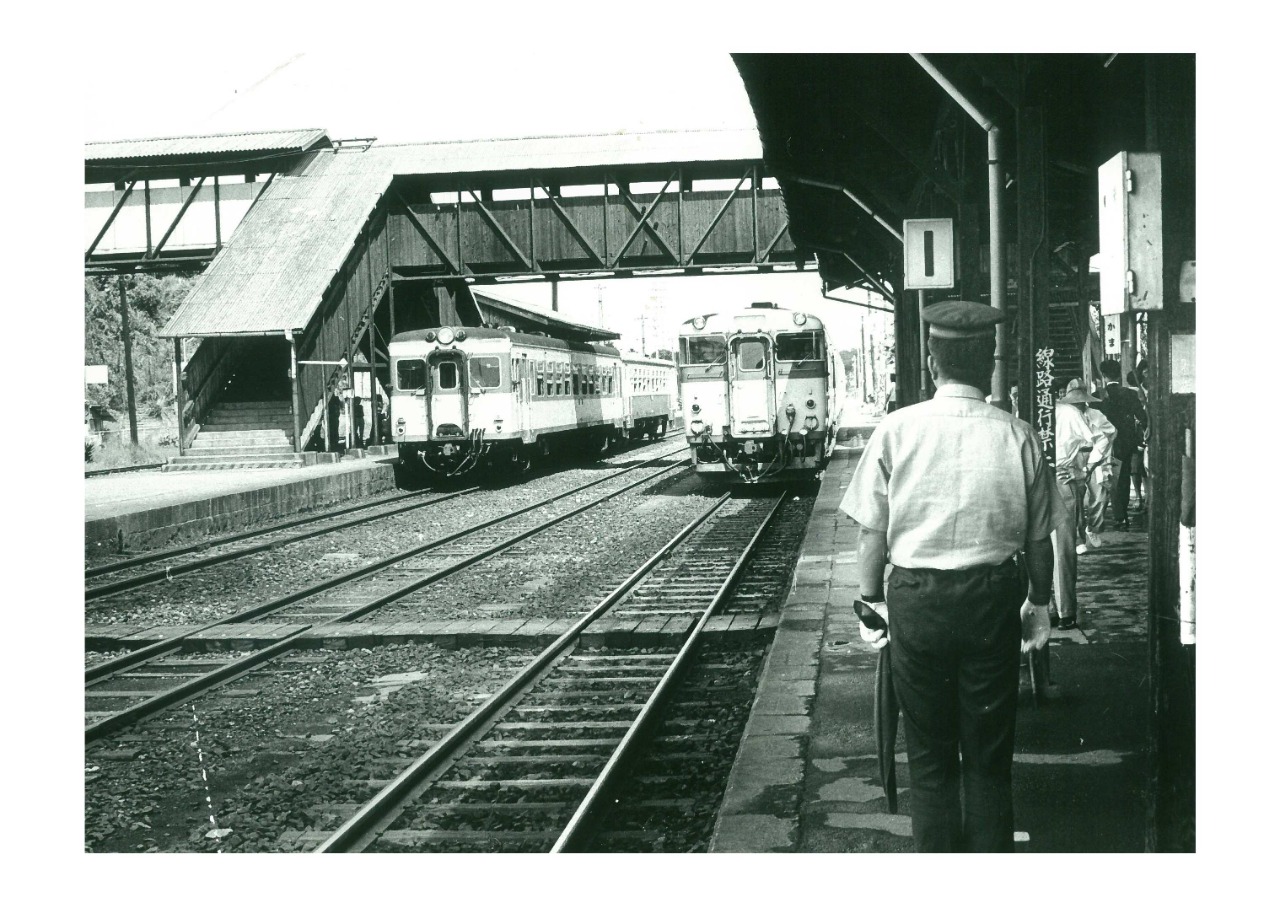

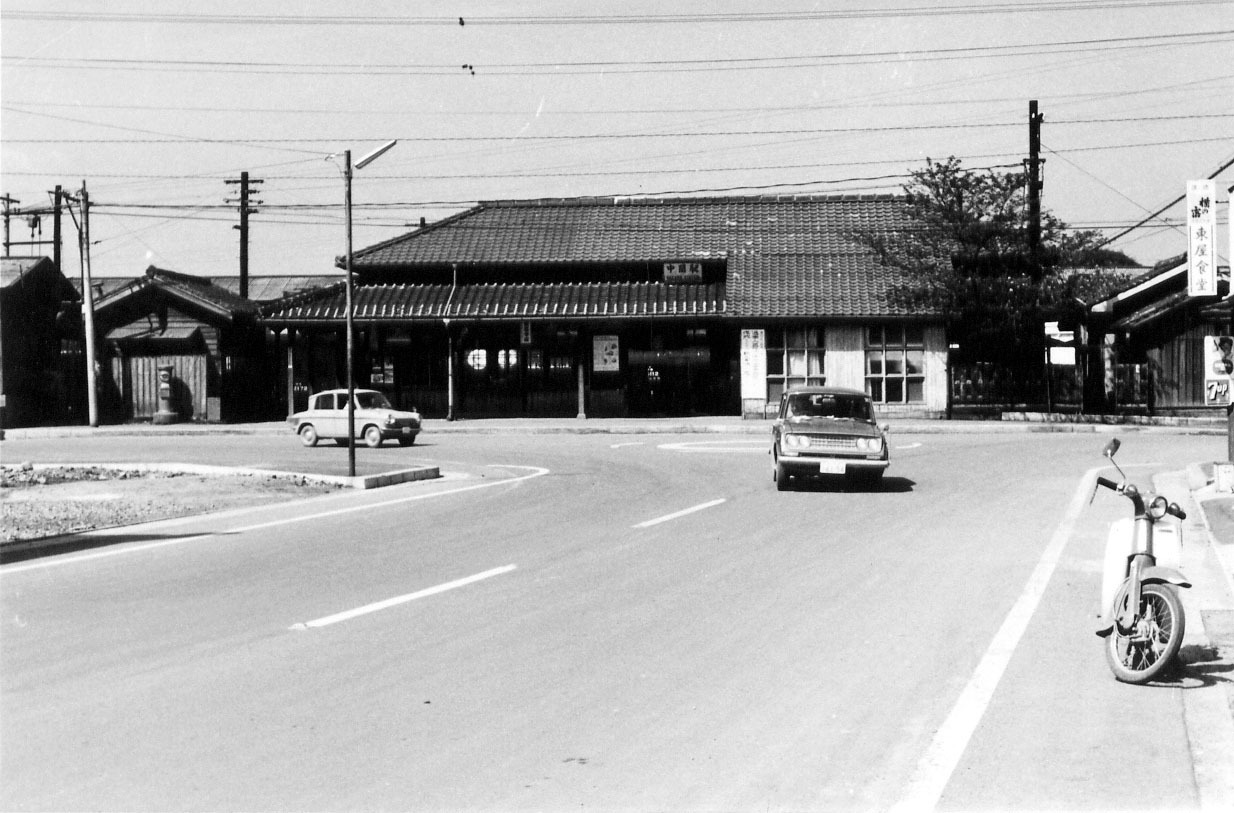

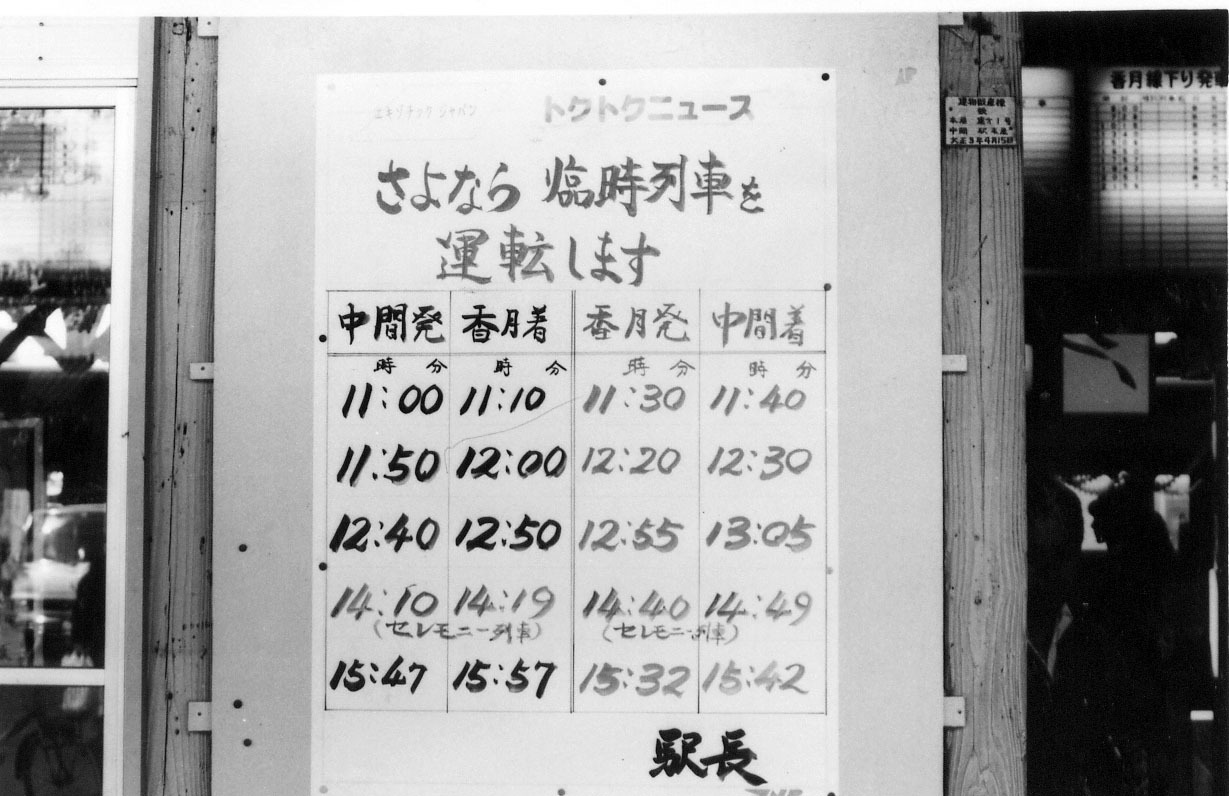

中間駅の開設

明治24(1891)年8月30日に若松から直方間が開通しましたが、当初は若松・折尾・直方の3駅を設置して運行する計画でした。しかし、開通直前の8月7日に急遽折尾から直方間に「中間」を加えて4駅とすることが決定されました。

こうして中間停車場(駅)設置工事が緊急に行われ、駅舎周辺のかさ上げと、仮出札所1棟、長さ約60mの仮プラットホームが建設され、かろうじて開通に間に合わせました。

その後、10月から翌年3月までの約半年間に工費200万円で本駅舎(15坪)と信号用ランプ室(3坪)の建設とプラットホームの再整備が行われ、ようやく中間停車場が完成しました。

開業した日の中間駅の思い出を岩瀬西町の故勝原秀吉さんが次のように語っています。

「筑豊線で岡蒸気が初めて走った時は、私が小学校に入学した歳だったのでよく覚えています。中間停車場は道路よりも高く、5、6段ぐらいの階段を上って入口がありました。

この日は先生に引率されて見に行きました。停車場といってもまだ駅舎らしい建物ではなく、急づくりの仮駅でした。開通の日は旗がたくさん飾られていました。駅前には4、5軒の農家があるだけで、店らしいものは1軒もありませんでした。駅の周りは見渡す限り田んぼでした。開通の一番列車は折尾から客車3輌、貨物1輌の4輌編成で中間に停車しました。客車には数か所の幅約60cmの開きドアがついていて、それを開くとすぐ座席で畳表つきの腰掛があり、中には偉い人がかなり乗っていました。列車は数分間停車し、駅長が笛を吹くとガタンゴトンと動きだし、見物人が一斉に万歳を唱えました。」

中間駅の開設

明治24(1891)年8月30日に若松から直方間が開通しましたが、当初は若松・折尾・直方の3駅を設置して運行する計画でした。しかし、開通直前の8月7日に急遽折尾から直方間に「中間」を加えて4駅とすることが決定されました。

こうして中間停車場(駅)設置工事が緊急に行われ、駅舎周辺のかさ上げと、仮出札所1棟、長さ約60mの仮プラットホームが建設され、かろうじて開通に間に合わせました。

その後、10月から翌年3月までの約半年間に工費200万円で本駅舎(15坪)と信号用ランプ室(3坪)の建設とプラットホームの再整備が行われ、ようやく中間停車場が完成しました。

開業した日の中間駅の思い出を岩瀬西町の故勝原秀吉さんが次のように語っています。

「筑豊線で岡蒸気が初めて走った時は、私が小学校に入学した歳だったのでよく覚えています。中間停車場は道路よりも高く、5、6段ぐらいの階段を上って入口がありました。

この日は先生に引率されて見に行きました。停車場といってもまだ駅舎らしい建物ではなく、急づくりの仮駅でした。開通の日は旗がたくさん飾られていました。駅前には4、5軒の農家があるだけで、店らしいものは1軒もありませんでした。駅の周りは見渡す限り田んぼでした。開通の一番列車は折尾から客車3輌、貨物1輌の4輌編成で中間に停車しました。客車には数か所の幅約60cmの開きドアがついていて、それを開くとすぐ座席で畳表つきの腰掛があり、中には偉い人がかなり乗っていました。列車は数分間停車し、駅長が笛を吹くとガタンゴトンと動きだし、見物人が一斉に万歳を唱えました。」

中間駅の開設

明治24(1891)年8月30日に若松から直方間が開通しましたが、当初は若松・折尾・直方の3駅を設置して運行する計画でした。しかし、開通直前の8月7日に急遽折尾から直方間に「中間」を加えて4駅とすることが決定されました。

こうして中間停車場(駅)設置工事が緊急に行われ、駅舎周辺のかさ上げと、仮出札所1棟、長さ約60mの仮プラットホームが建設され、かろうじて開通に間に合わせました。

その後、10月から翌年3月までの約半年間に工費200万円で本駅舎(15坪)と信号用ランプ室(3坪)の建設とプラットホームの再整備が行われ、ようやく中間停車場が完成しました。

開業した日の中間駅の思い出を岩瀬西町の故勝原秀吉さんが次のように語っています。

「筑豊線で岡蒸気が初めて走った時は、私が小学校に入学した歳だったのでよく覚えています。中間停車場は道路よりも高く、5、6段ぐらいの階段を上って入口がありました。

この日は先生に引率されて見に行きました。停車場といってもまだ駅舎らしい建物ではなく、急づくりの仮駅でした。開通の日は旗がたくさん飾られていました。駅前には4、5軒の農家があるだけで、店らしいものは1軒もありませんでした。駅の周りは見渡す限り田んぼでした。開通の一番列車は折尾から客車3輌、貨物1輌の4輌編成で中間に停車しました。客車には数か所の幅約60cmの開きドアがついていて、それを開くとすぐ座席で畳表つきの腰掛があり、中には偉い人がかなり乗っていました。列車は数分間停車し、駅長が笛を吹くとガタンゴトンと動きだし、見物人が一斉に万歳を唱えました。」

中間駅の開設

明治24(1891)年8月30日に若松から直方間が開通しましたが、当初は若松・折尾・直方の3駅を設置して運行する計画でした。しかし、開通直前の8月7日に急遽折尾から直方間に「中間」を加えて4駅とすることが決定されました。

こうして中間停車場(駅)設置工事が緊急に行われ、駅舎周辺のかさ上げと、仮出札所1棟、長さ約60mの仮プラットホームが建設され、かろうじて開通に間に合わせました。

その後、10月から翌年3月までの約半年間に工費200万円で本駅舎(15坪)と信号用ランプ室(3坪)の建設とプラットホームの再整備が行われ、ようやく中間停車場が完成しました。

開業した日の中間駅の思い出を岩瀬西町の故勝原秀吉さんが次のように語っています。

「筑豊線で岡蒸気が初めて走った時は、私が小学校に入学した歳だったのでよく覚えています。中間停車場は道路よりも高く、5、6段ぐらいの階段を上って入口がありました。

この日は先生に引率されて見に行きました。停車場といってもまだ駅舎らしい建物ではなく、急づくりの仮駅でした。開通の日は旗がたくさん飾られていました。駅前には4、5軒の農家があるだけで、店らしいものは1軒もありませんでした。駅の周りは見渡す限り田んぼでした。開通の一番列車は折尾から客車3輌、貨物1輌の4輌編成で中間に停車しました。客車には数か所の幅約60cmの開きドアがついていて、それを開くとすぐ座席で畳表つきの腰掛があり、中には偉い人がかなり乗っていました。列車は数分間停車し、駅長が笛を吹くとガタンゴトンと動きだし、見物人が一斉に万歳を唱えました。」

中間駅の開設

明治24(1891)年8月30日に若松から直方間が開通しましたが、当初は若松・折尾・直方の3駅を設置して運行する計画でした。しかし、開通直前の8月7日に急遽折尾から直方間に「中間」を加えて4駅とすることが決定されました。

こうして中間停車場(駅)設置工事が緊急に行われ、駅舎周辺のかさ上げと、仮出札所1棟、長さ約60mの仮プラットホームが建設され、かろうじて開通に間に合わせました。

その後、10月から翌年3月までの約半年間に工費200万円で本駅舎(15坪)と信号用ランプ室(3坪)の建設とプラットホームの再整備が行われ、ようやく中間停車場が完成しました。

開業した日の中間駅の思い出を岩瀬西町の故勝原秀吉さんが次のように語っています。

「筑豊線で岡蒸気が初めて走った時は、私が小学校に入学した歳だったのでよく覚えています。中間停車場は道路よりも高く、5、6段ぐらいの階段を上って入口がありました。

この日は先生に引率されて見に行きました。停車場といってもまだ駅舎らしい建物ではなく、急づくりの仮駅でした。開通の日は旗がたくさん飾られていました。駅前には4、5軒の農家があるだけで、店らしいものは1軒もありませんでした。駅の周りは見渡す限り田んぼでした。開通の一番列車は折尾から客車3輌、貨物1輌の4輌編成で中間に停車しました。客車には数か所の幅約60cmの開きドアがついていて、それを開くとすぐ座席で畳表つきの腰掛があり、中には偉い人がかなり乗っていました。列車は数分間停車し、駅長が笛を吹くとガタンゴトンと動きだし、見物人が一斉に万歳を唱えました。」

中間駅の開設

明治24(1891)年8月30日に若松から直方間が開通しましたが、当初は若松・折尾・直方の3駅を設置して運行する計画でした。しかし、開通直前の8月7日に急遽折尾から直方間に「中間」を加えて4駅とすることが決定されました。

こうして中間停車場(駅)設置工事が緊急に行われ、駅舎周辺のかさ上げと、仮出札所1棟、長さ約60mの仮プラットホームが建設され、かろうじて開通に間に合わせました。

その後、10月から翌年3月までの約半年間に工費200万円で本駅舎(15坪)と信号用ランプ室(3坪)の建設とプラットホームの再整備が行われ、ようやく中間停車場が完成しました。

開業した日の中間駅の思い出を岩瀬西町の故勝原秀吉さんが次のように語っています。

「筑豊線で岡蒸気が初めて走った時は、私が小学校に入学した歳だったのでよく覚えています。中間停車場は道路よりも高く、5、6段ぐらいの階段を上って入口がありました。

この日は先生に引率されて見に行きました。停車場といってもまだ駅舎らしい建物ではなく、急づくりの仮駅でした。開通の日は旗がたくさん飾られていました。駅前には4、5軒の農家があるだけで、店らしいものは1軒もありませんでした。駅の周りは見渡す限り田んぼでした。開通の一番列車は折尾から客車3輌、貨物1輌の4輌編成で中間に停車しました。客車には数か所の幅約60cmの開きドアがついていて、それを開くとすぐ座席で畳表つきの腰掛があり、中には偉い人がかなり乗っていました。列車は数分間停車し、駅長が笛を吹くとガタンゴトンと動きだし、見物人が一斉に万歳を唱えました。」

中間駅の開設

明治24(1891)年8月30日に若松から直方間が開通しましたが、当初は若松・折尾・直方の3駅を設置して運行する計画でした。しかし、開通直前の8月7日に急遽折尾から直方間に「中間」を加えて4駅とすることが決定されました。

こうして中間停車場(駅)設置工事が緊急に行われ、駅舎周辺のかさ上げと、仮出札所1棟、長さ約60mの仮プラットホームが建設され、かろうじて開通に間に合わせました。

その後、10月から翌年3月までの約半年間に工費200万円で本駅舎(15坪)と信号用ランプ室(3坪)の建設とプラットホームの再整備が行われ、ようやく中間停車場が完成しました。

開業した日の中間駅の思い出を岩瀬西町の故勝原秀吉さんが次のように語っています。

「筑豊線で岡蒸気が初めて走った時は、私が小学校に入学した歳だったのでよく覚えています。中間停車場は道路よりも高く、5、6段ぐらいの階段を上って入口がありました。

この日は先生に引率されて見に行きました。停車場といってもまだ駅舎らしい建物ではなく、急づくりの仮駅でした。開通の日は旗がたくさん飾られていました。駅前には4、5軒の農家があるだけで、店らしいものは1軒もありませんでした。駅の周りは見渡す限り田んぼでした。開通の一番列車は折尾から客車3輌、貨物1輌の4輌編成で中間に停車しました。客車には数か所の幅約60cmの開きドアがついていて、それを開くとすぐ座席で畳表つきの腰掛があり、中には偉い人がかなり乗っていました。列車は数分間停車し、駅長が笛を吹くとガタンゴトンと動きだし、見物人が一斉に万歳を唱えました。」

中間駅の開設

明治24(1891)年8月30日に若松から直方間が開通しましたが、当初は若松・折尾・直方の3駅を設置して運行する計画でした。しかし、開通直前の8月7日に急遽折尾から直方間に「中間」を加えて4駅とすることが決定されました。

こうして中間停車場(駅)設置工事が緊急に行われ、駅舎周辺のかさ上げと、仮出札所1棟、長さ約60mの仮プラットホームが建設され、かろうじて開通に間に合わせました。

その後、10月から翌年3月までの約半年間に工費200万円で本駅舎(15坪)と信号用ランプ室(3坪)の建設とプラットホームの再整備が行われ、ようやく中間停車場が完成しました。

開業した日の中間駅の思い出を岩瀬西町の故勝原秀吉さんが次のように語っています。

「筑豊線で岡蒸気が初めて走った時は、私が小学校に入学した歳だったのでよく覚えています。中間停車場は道路よりも高く、5、6段ぐらいの階段を上って入口がありました。

この日は先生に引率されて見に行きました。停車場といってもまだ駅舎らしい建物ではなく、急づくりの仮駅でした。開通の日は旗がたくさん飾られていました。駅前には4、5軒の農家があるだけで、店らしいものは1軒もありませんでした。駅の周りは見渡す限り田んぼでした。開通の一番列車は折尾から客車3輌、貨物1輌の4輌編成で中間に停車しました。客車には数か所の幅約60cmの開きドアがついていて、それを開くとすぐ座席で畳表つきの腰掛があり、中には偉い人がかなり乗っていました。列車は数分間停車し、駅長が笛を吹くとガタンゴトンと動きだし、見物人が一斉に万歳を唱えました。」

中間駅の開設

明治24(1891)年8月30日に若松から直方間が開通しましたが、当初は若松・折尾・直方の3駅を設置して運行する計画でした。しかし、開通直前の8月7日に急遽折尾から直方間に「中間」を加えて4駅とすることが決定されました。

こうして中間停車場(駅)設置工事が緊急に行われ、駅舎周辺のかさ上げと、仮出札所1棟、長さ約60mの仮プラットホームが建設され、かろうじて開通に間に合わせました。

その後、10月から翌年3月までの約半年間に工費200万円で本駅舎(15坪)と信号用ランプ室(3坪)の建設とプラットホームの再整備が行われ、ようやく中間停車場が完成しました。

開業した日の中間駅の思い出を岩瀬西町の故勝原秀吉さんが次のように語っています。

「筑豊線で岡蒸気が初めて走った時は、私が小学校に入学した歳だったのでよく覚えています。中間停車場は道路よりも高く、5、6段ぐらいの階段を上って入口がありました。

この日は先生に引率されて見に行きました。停車場といってもまだ駅舎らしい建物ではなく、急づくりの仮駅でした。開通の日は旗がたくさん飾られていました。駅前には4、5軒の農家があるだけで、店らしいものは1軒もありませんでした。駅の周りは見渡す限り田んぼでした。開通の一番列車は折尾から客車3輌、貨物1輌の4輌編成で中間に停車しました。客車には数か所の幅約60cmの開きドアがついていて、それを開くとすぐ座席で畳表つきの腰掛があり、中には偉い人がかなり乗っていました。列車は数分間停車し、駅長が笛を吹くとガタンゴトンと動きだし、見物人が一斉に万歳を唱えました。」

中間駅の開設

明治24(1891)年8月30日に若松から直方間が開通しましたが、当初は若松・折尾・直方の3駅を設置して運行する計画でした。しかし、開通直前の8月7日に急遽折尾から直方間に「中間」を加えて4駅とすることが決定されました。

こうして中間停車場(駅)設置工事が緊急に行われ、駅舎周辺のかさ上げと、仮出札所1棟、長さ約60mの仮プラットホームが建設され、かろうじて開通に間に合わせました。

その後、10月から翌年3月までの約半年間に工費200万円で本駅舎(15坪)と信号用ランプ室(3坪)の建設とプラットホームの再整備が行われ、ようやく中間停車場が完成しました。

開業した日の中間駅の思い出を岩瀬西町の故勝原秀吉さんが次のように語っています。

「筑豊線で岡蒸気が初めて走った時は、私が小学校に入学した歳だったのでよく覚えています。中間停車場は道路よりも高く、5、6段ぐらいの階段を上って入口がありました。

この日は先生に引率されて見に行きました。停車場といってもまだ駅舎らしい建物ではなく、急づくりの仮駅でした。開通の日は旗がたくさん飾られていました。駅前には4、5軒の農家があるだけで、店らしいものは1軒もありませんでした。駅の周りは見渡す限り田んぼでした。開通の一番列車は折尾から客車3輌、貨物1輌の4輌編成で中間に停車しました。客車には数か所の幅約60cmの開きドアがついていて、それを開くとすぐ座席で畳表つきの腰掛があり、中には偉い人がかなり乗っていました。列車は数分間停車し、駅長が笛を吹くとガタンゴトンと動きだし、見物人が一斉に万歳を唱えました。」