「なつかしの香月線」展

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

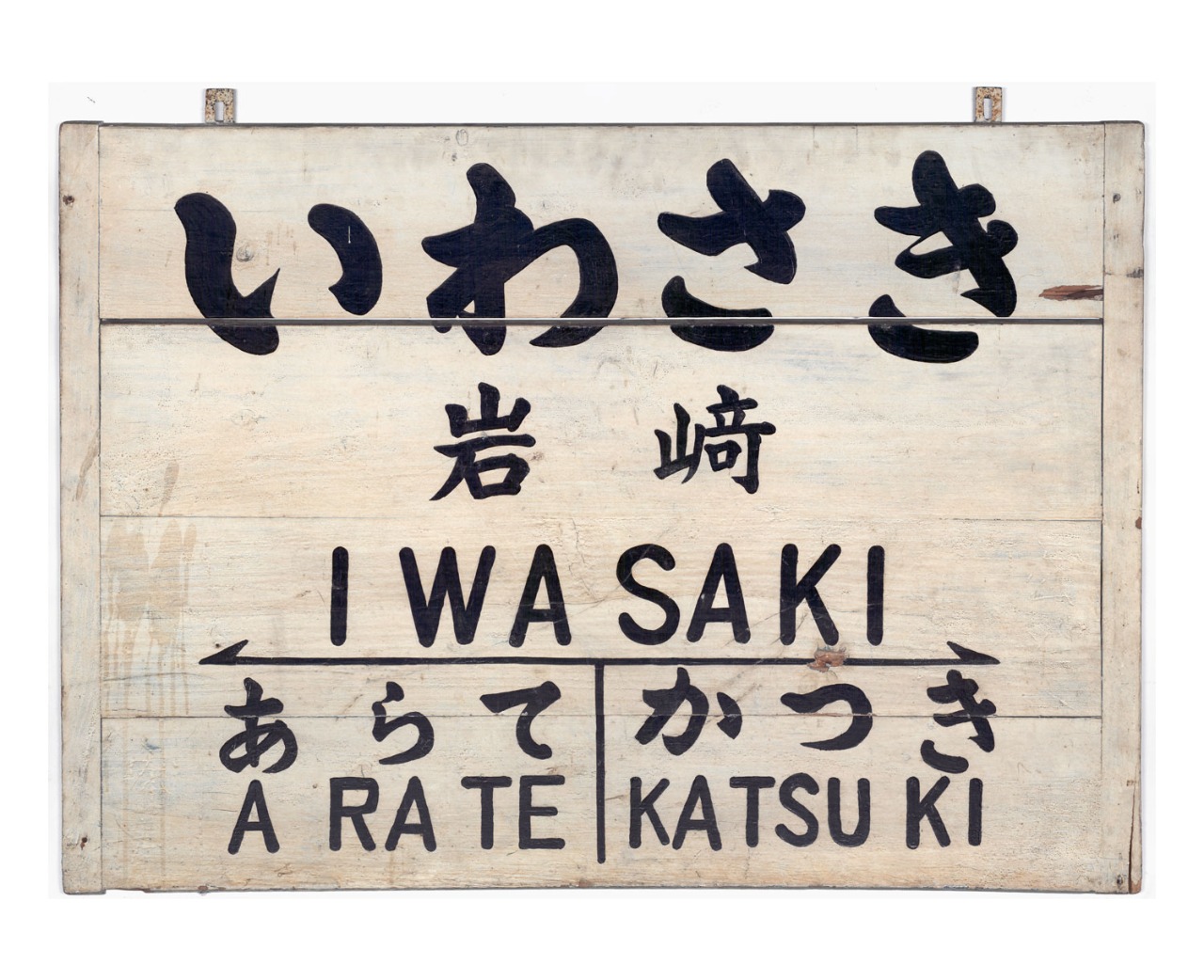

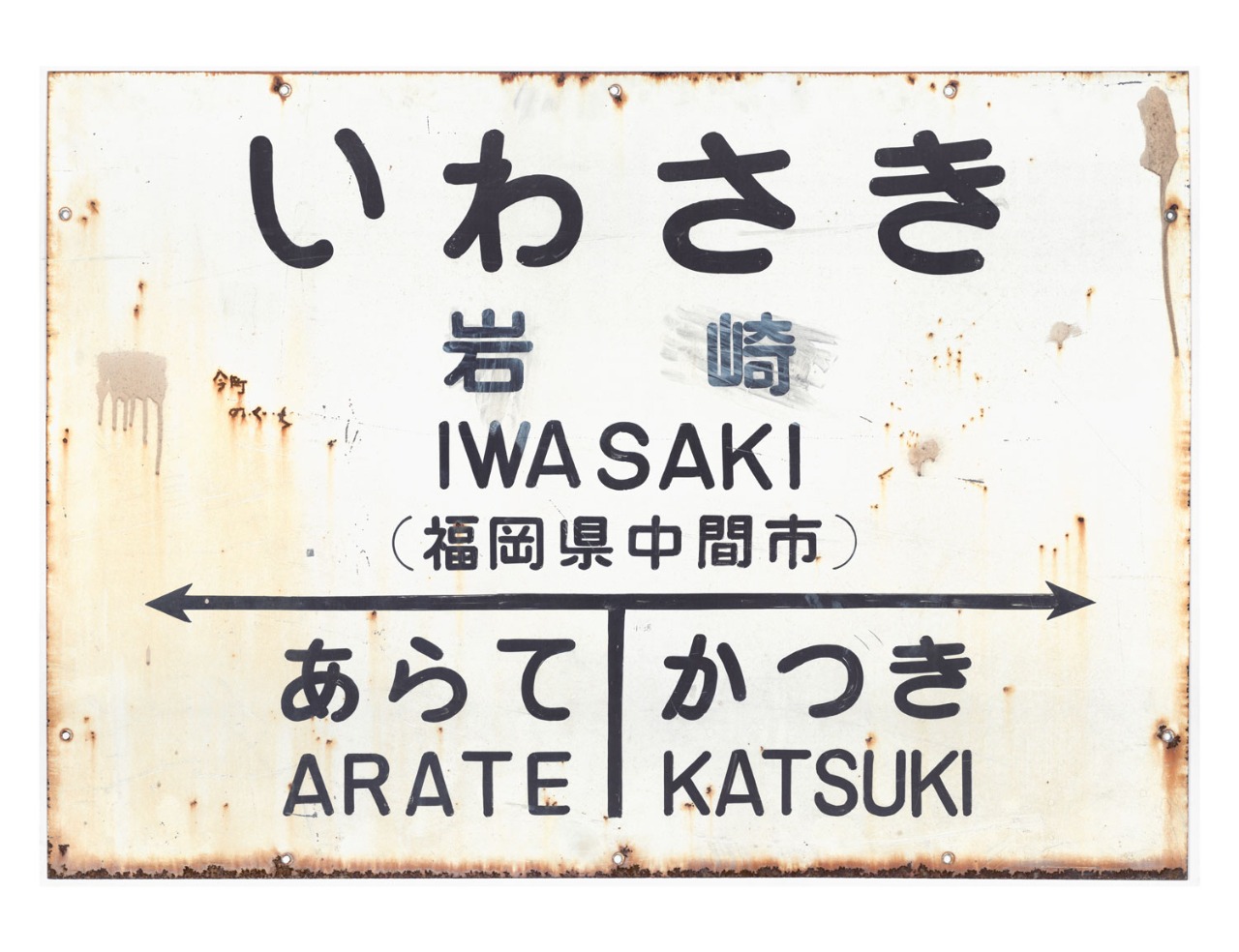

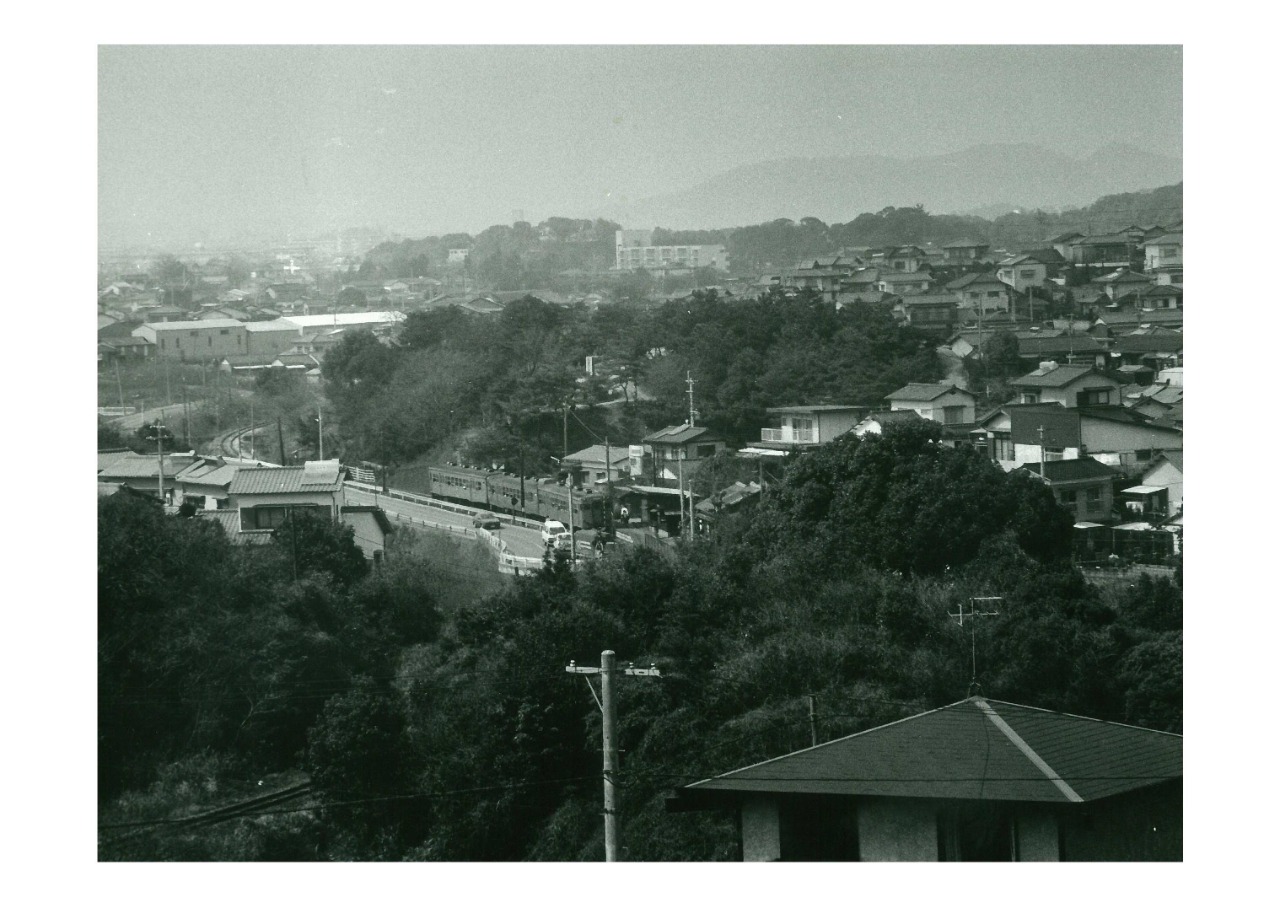

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

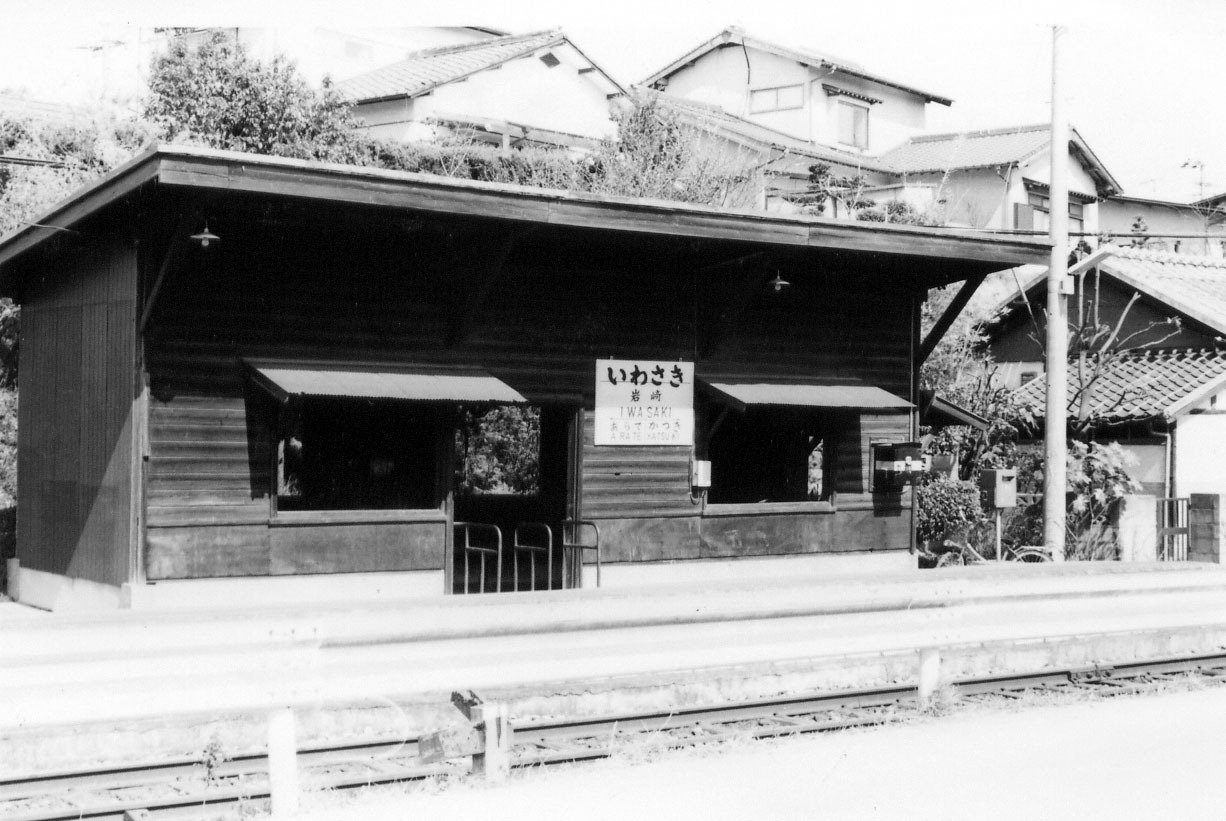

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

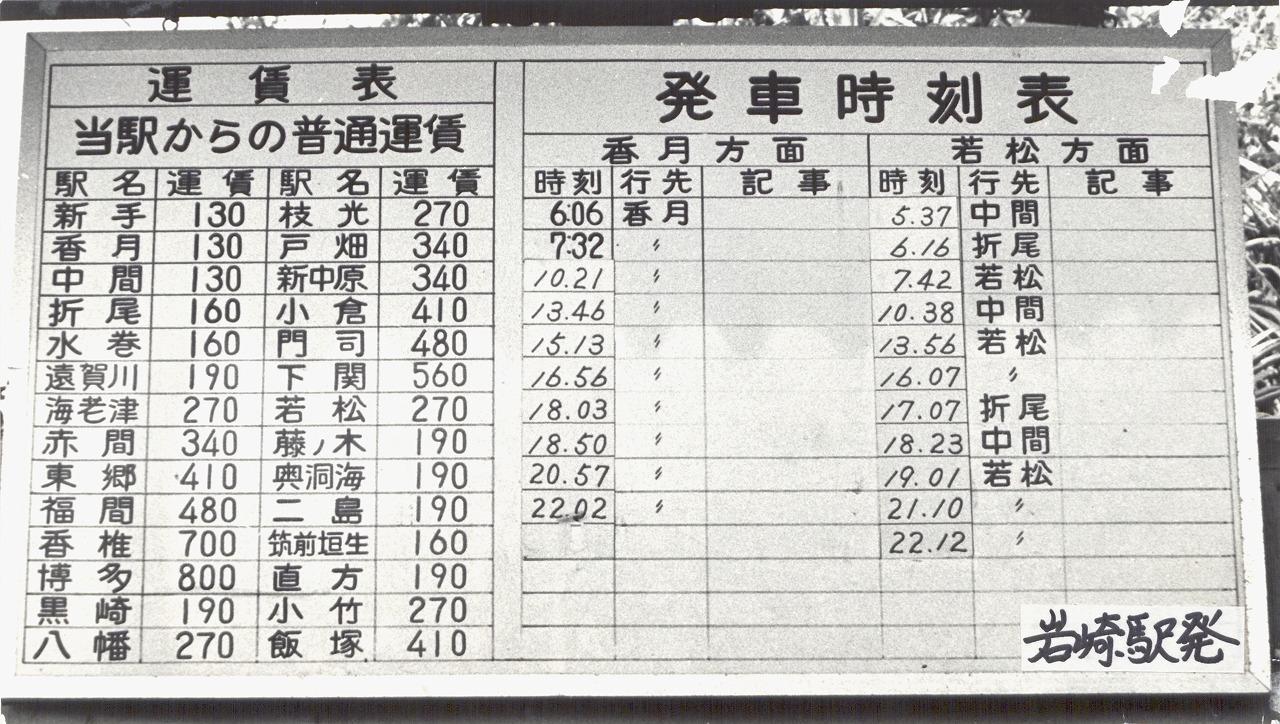

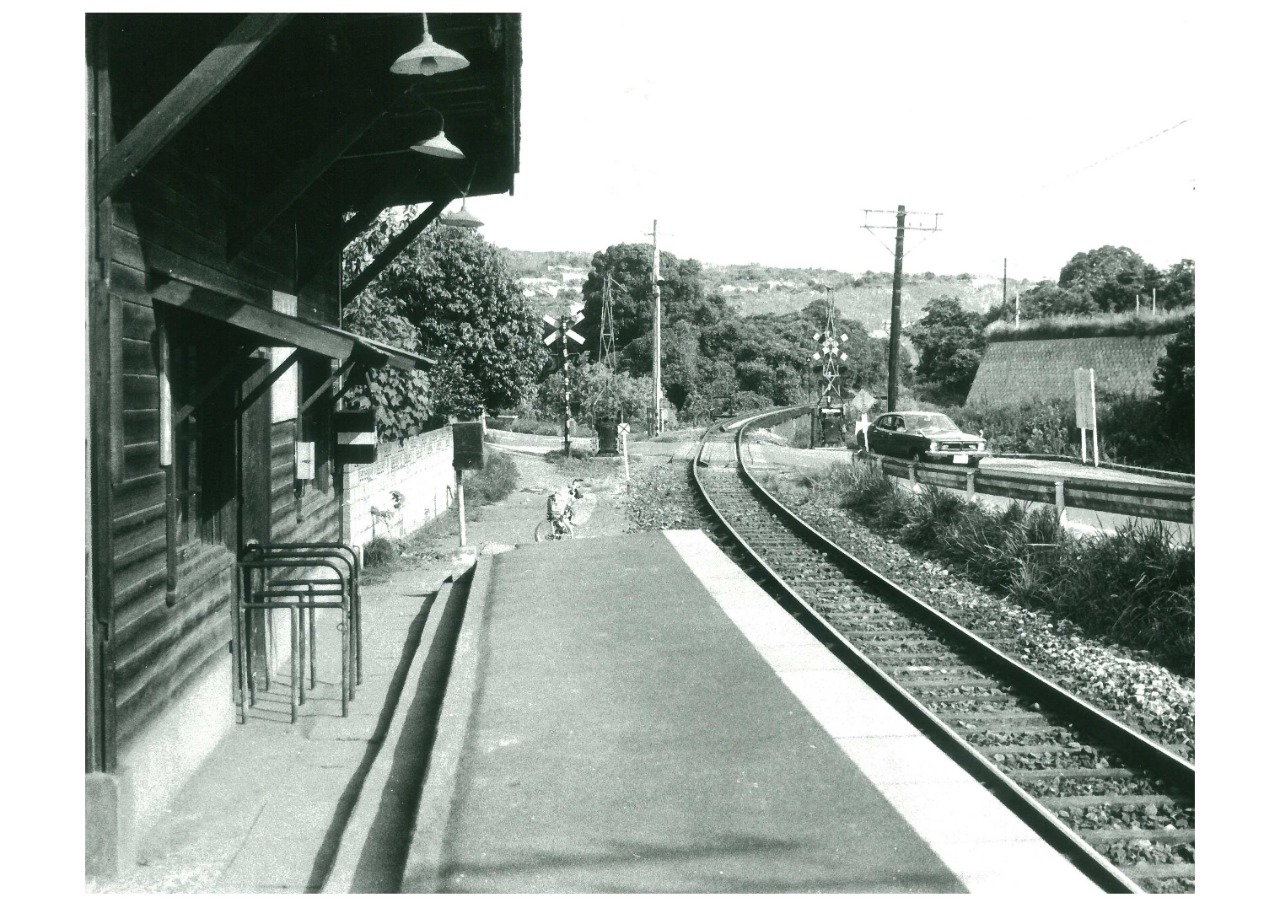

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

貨物専用の岩崎駅と旅客専用の楠橋駅の合併

明治41(1908)年7月に香月線が開通すると同時に、岩崎炭坑のすぐそばにも停車場が置かれました。中間駅から黒川の鉄橋を渡るとすぐに分岐があり、左に行くと香月駅、右に行くと岩崎炭坑停車場でした。

この停車場は明治44(1911)年1月には一般貨物の取扱いも開始し、貨物専用の駅として利用されました。

明治44(1911)年10月、香月駅で旅客の取扱いが開始されますが、近隣住民の強い要望により、大正元(1912)年11月に旅客専用の楠橋(くすばし)駅が新設されます。(※楠橋村と長津村の境界地点だったため楠橋駅の名称が採用)

新設された楠橋駅は中間駅から2.7km、所要時間約6分の黒川沿いの場所に設置されました。

大正8(1919)年になると香月線の営業方針が変更され、旅客専用の楠橋駅と貨物専用の岩崎駅が合併し、楠橋駅が岩崎駅に名称変更されました。これに伴い、岩崎炭坑専用の岩崎駅は駅名がなくなり、単なる炭坑引込線となりました。

新しい岩崎駅の乗降客数は、ピーク時の昭和30年度で1日平均431人でしたが、炭坑が閉山されると次第に減少し、昭和53年度は159.7人にまで落ち込みます。

このような状況から、岩崎駅の運営は昭和40(1965)年4月から民間委託となり、昭和49(1974)年3月からは無人駅となりました。

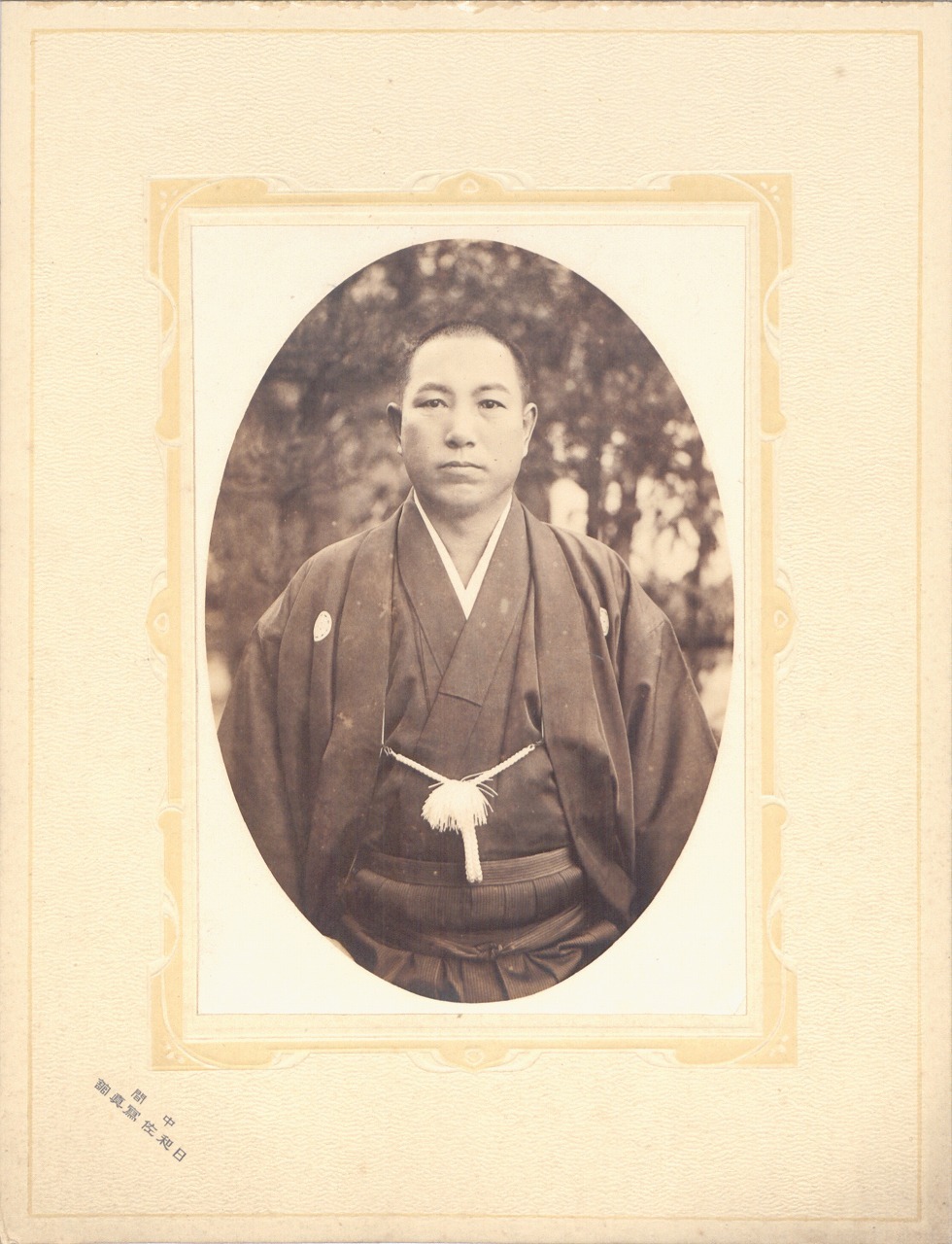

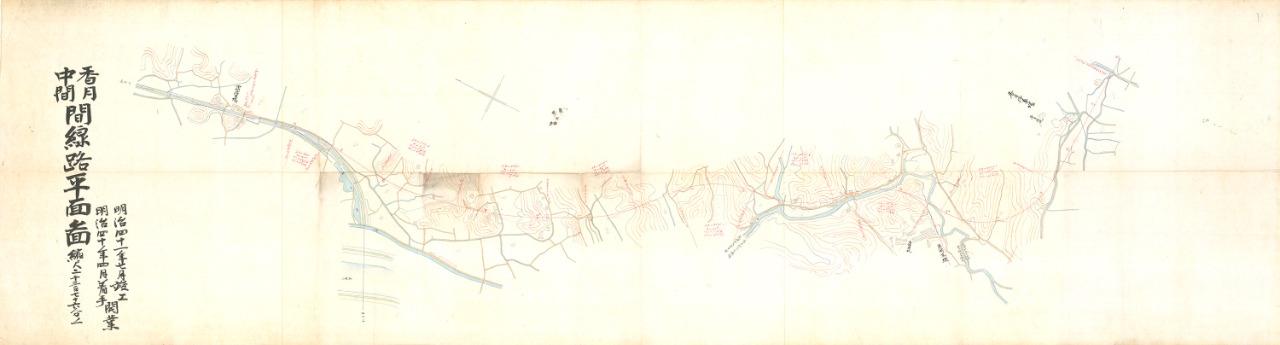

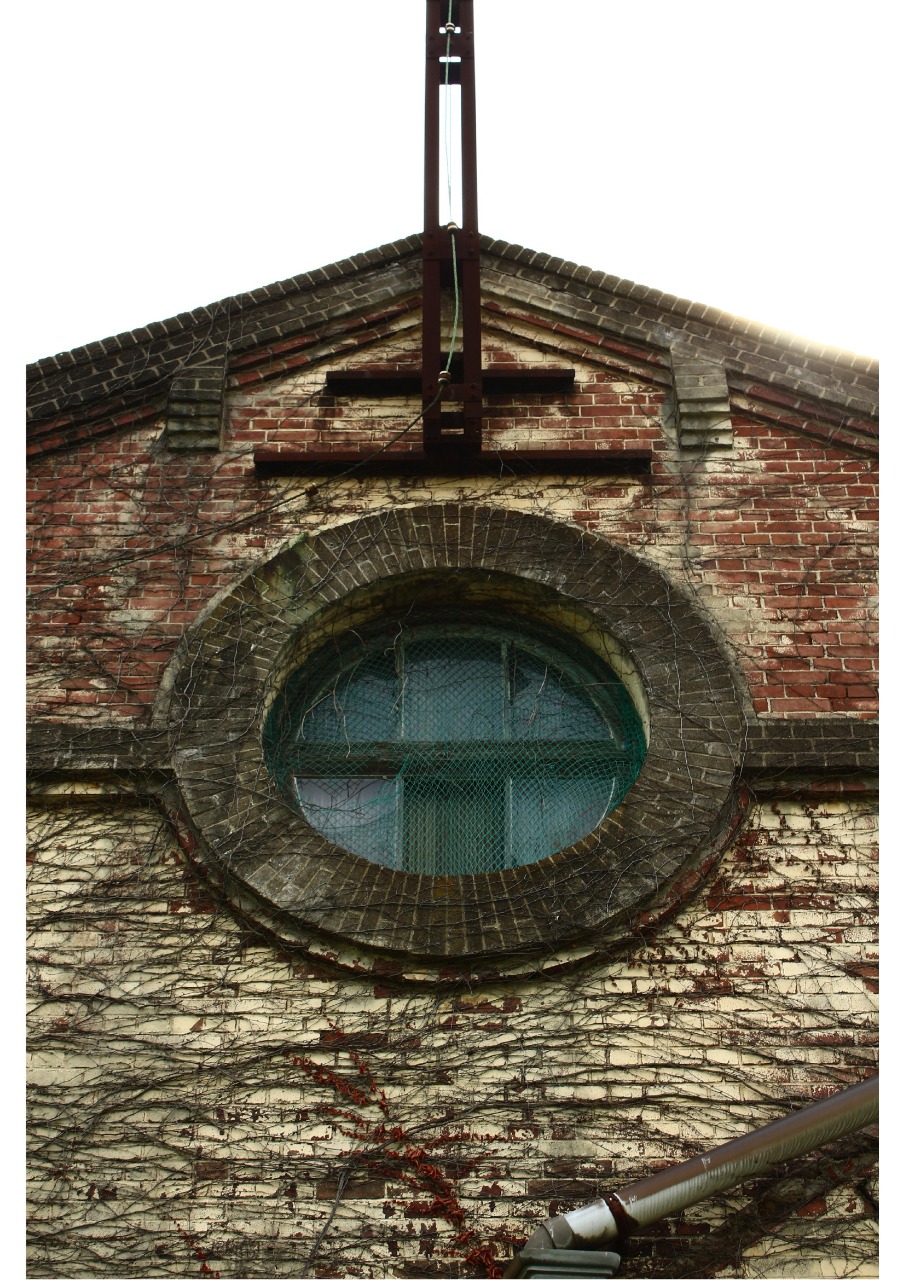

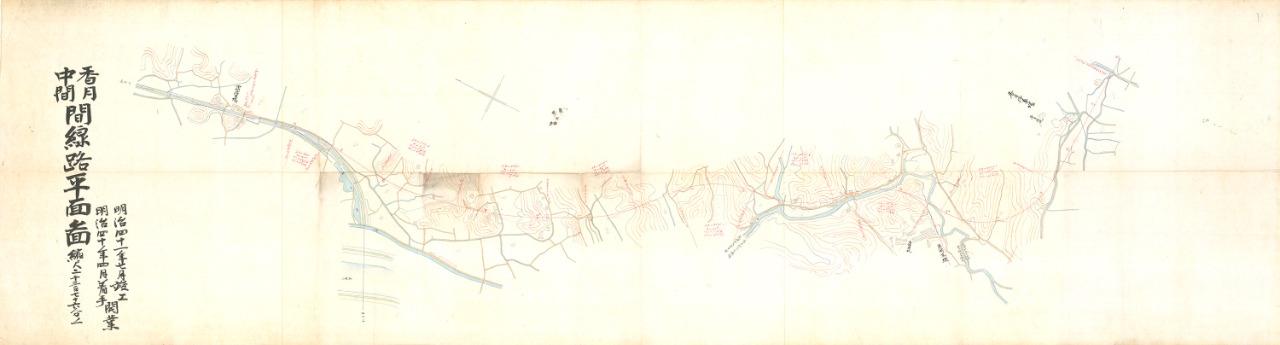

香月線平面図(岩崎炭鉱文書) 岩崎炭鉱は現中間市大辻、弥生、北九州市岩崎周辺で炭鉱を経営していた中小炭鉱である。創業者の岩崎久米吉は中間村大辻の生まれで、蓮花寺の岩崎家の養子になり、鉱業家に転身した。 大正5年の「全国50万円以上資産家表」によると、久米吉は筑豊地元炭坑経営者として第9位に位置し、炭坑経営者として大成功を収めたことがわかる。 中間市には岩崎炭鉱関係文書が寄贈されており、当時の地元炭鉱経営がわかる貴重な資料となっている。

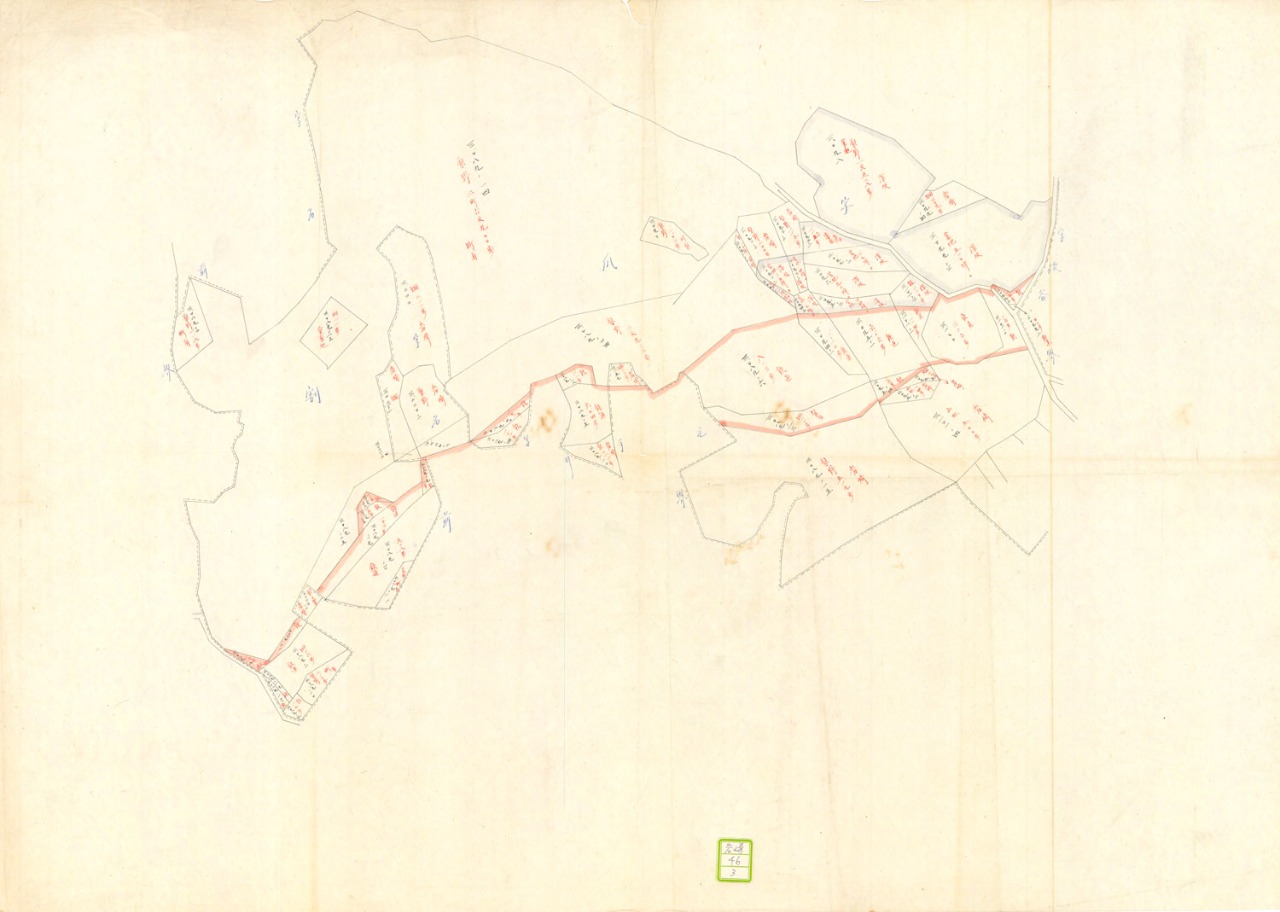

「遠賀郡長津村中間之内 耕地整理組合確定図」(岩崎炭鉱文書) 岩崎炭鉱文書の一つ。地図に香月線が記載されている。 この図面には灰色で記されている製鉄所用地があり、これは遠賀川水源地から八幡製鐵所まで水を送水するための鉄管を埋設した土地を表している。 送水管の埋設は香月線敷設の後になるため、香月線の下に送水管を通す工事が行われた。この工事の図面は現在も日本製鉄株式会社に残されている。

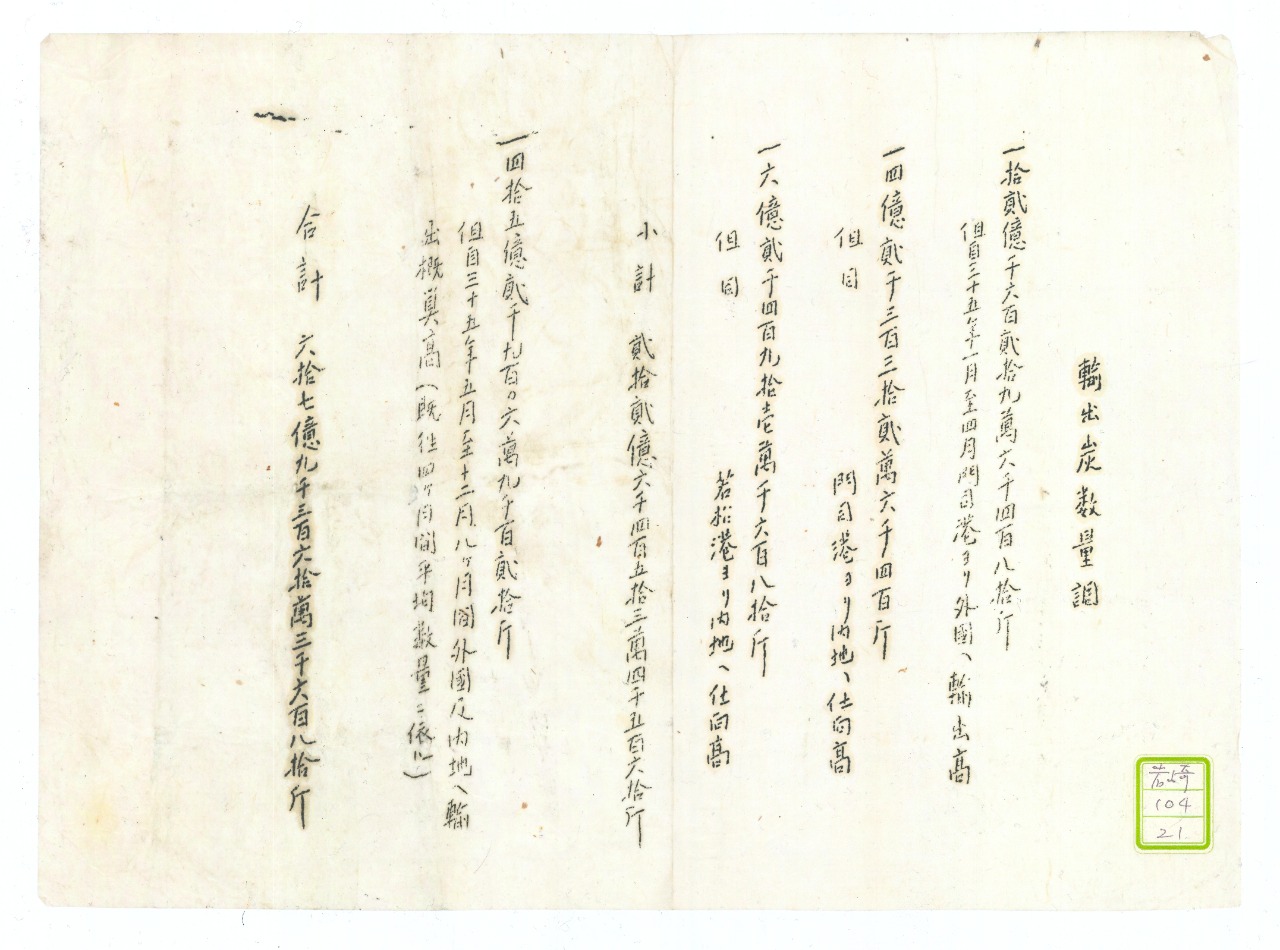

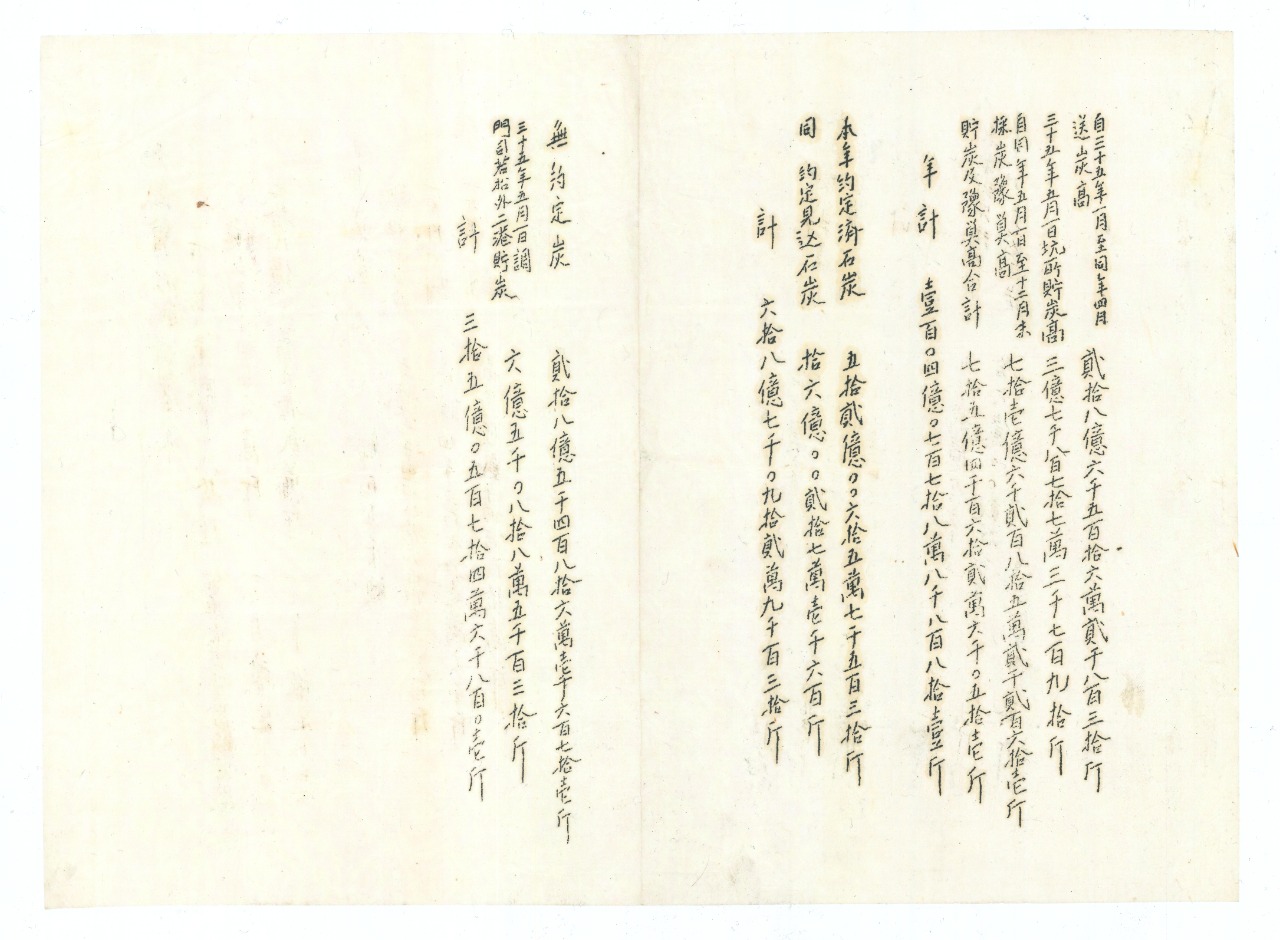

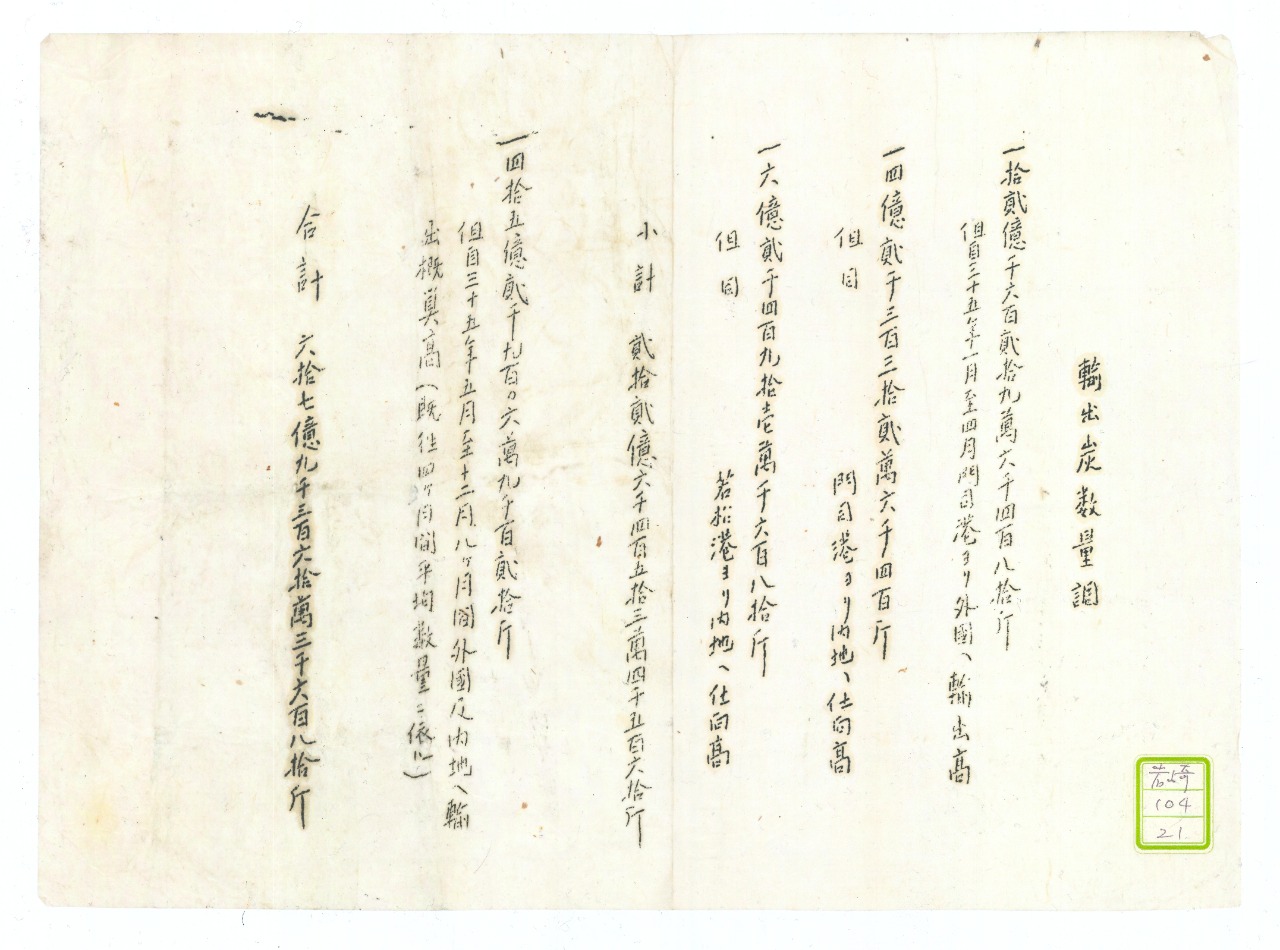

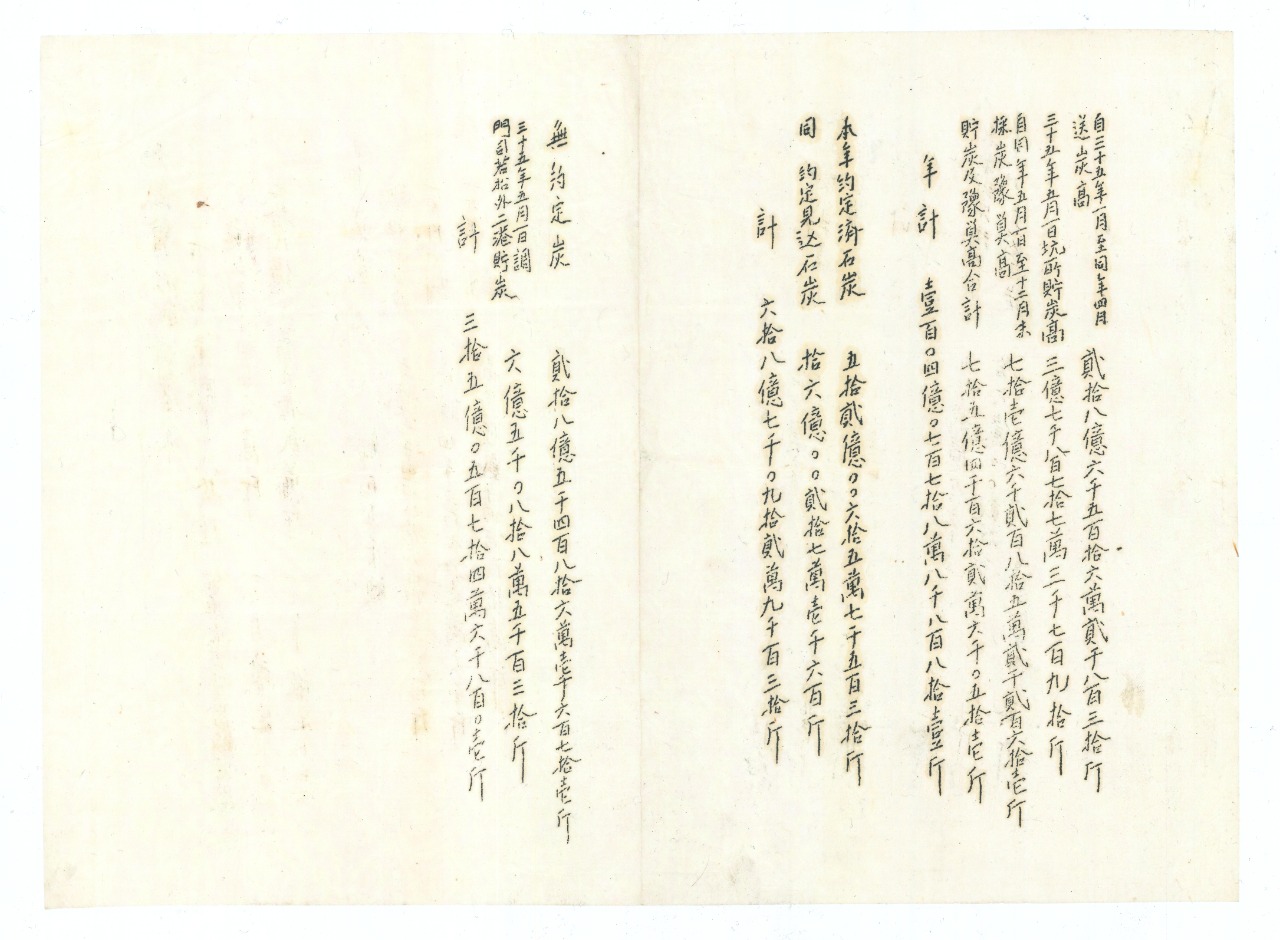

「輸出炭数量調」1(岩崎炭鉱文書) 明治34(1901)年の輸出炭数量調の書類。この書類の中に九鐵会社(鉄道)と水運の石炭運搬力が記載されている。鉄道は一年で78億552万トンに対し、水運は17億2450万トンで、明治34年時点ですでに鉄道が水運をかなり上回っている状況がわかる。

「輸出炭数量調」1(岩崎炭鉱文書) 明治34(1901)年の輸出炭数量調の書類。この書類の中に九鐵会社(鉄道)と水運の石炭運搬力が記載されている。鉄道は一年で78億552万トンに対し、水運は17億2450万トンで、明治34年時点ですでに鉄道が水運をかなり上回っている状況がわかる。

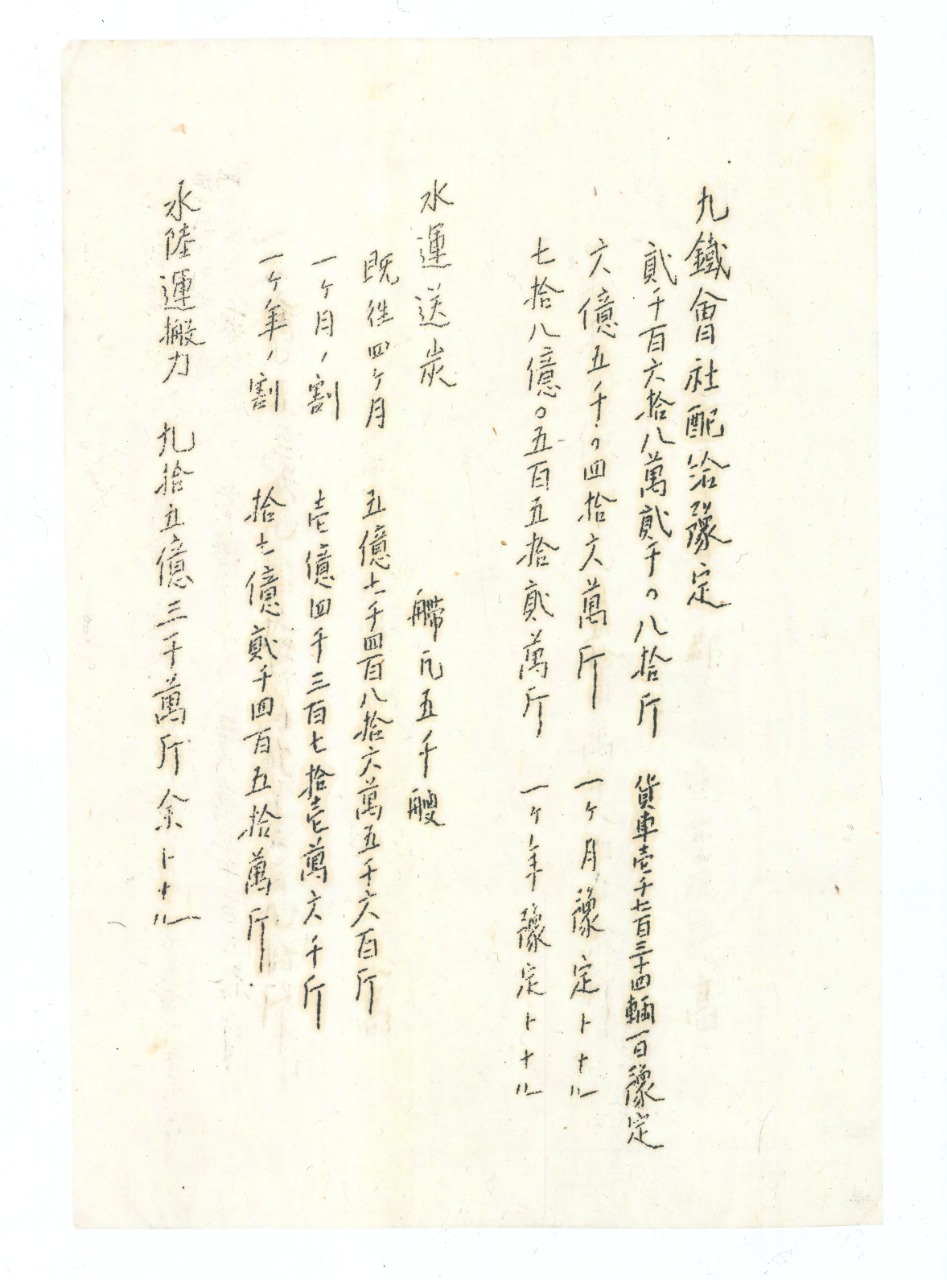

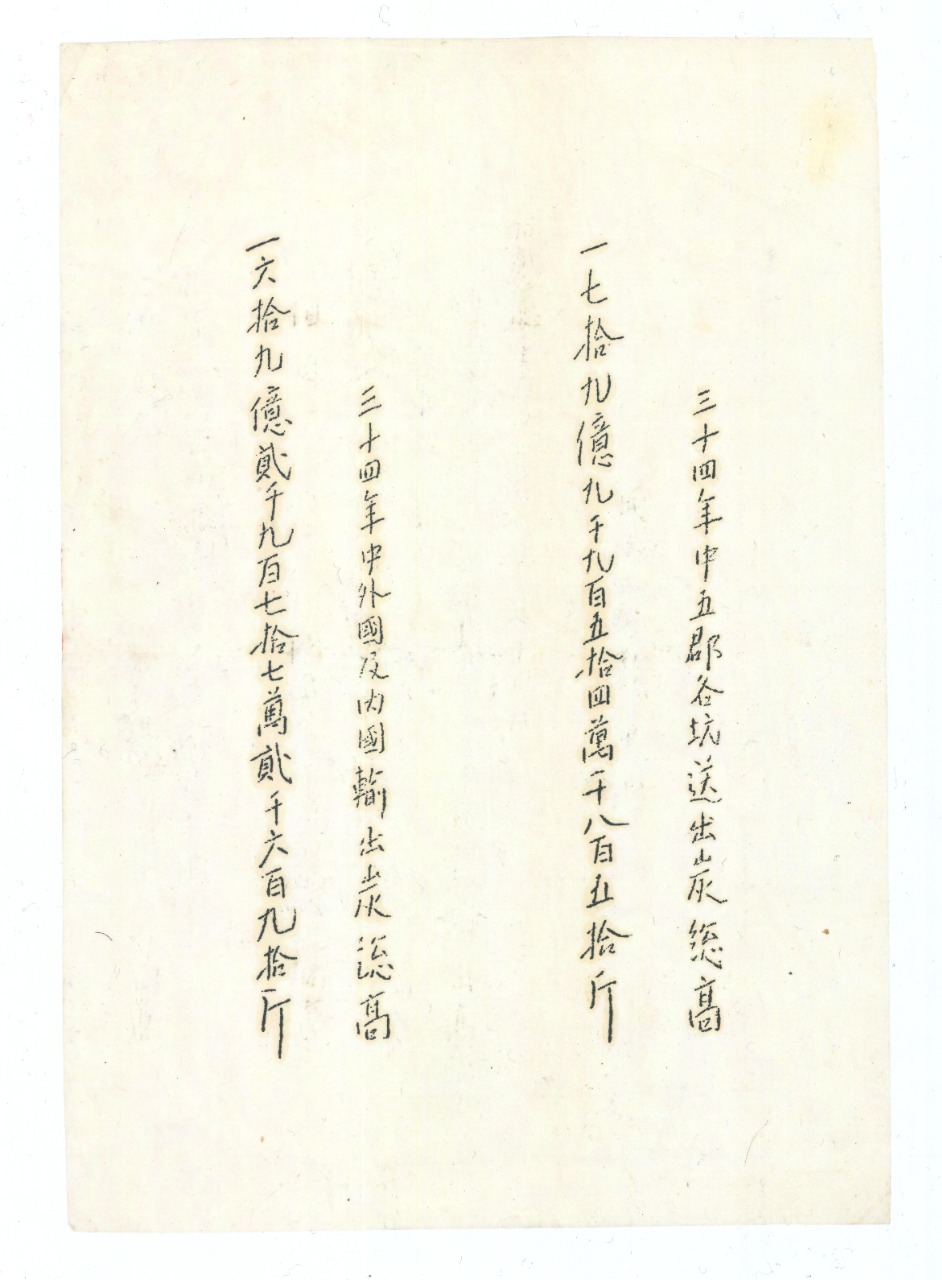

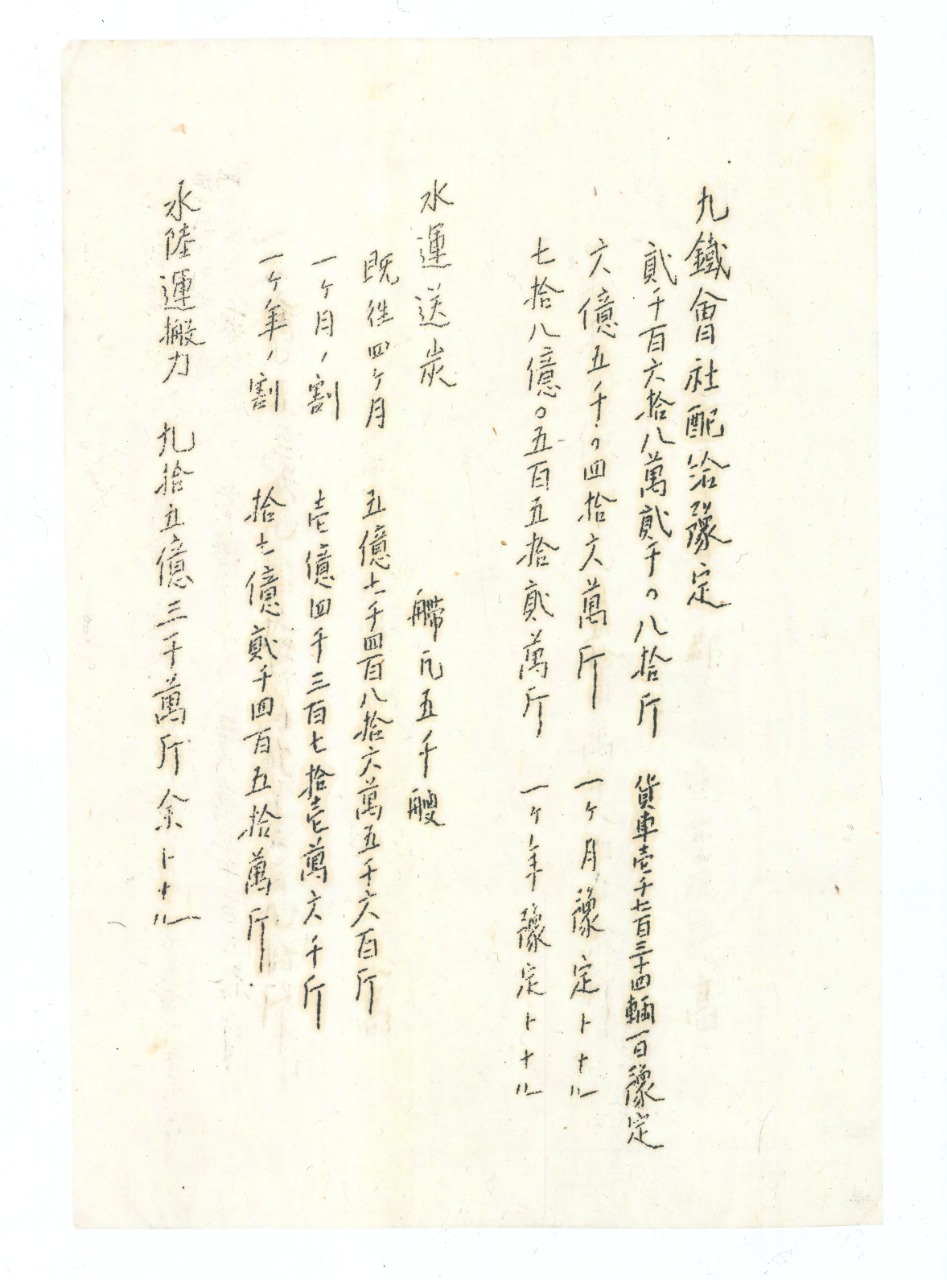

「輸出炭数量調」2(岩崎炭鉱文書) 明治34(1901)年の輸出炭数量調の書類。この書類の中に九鐵会社(鉄道)と水運の石炭運搬力が記載されている。鉄道は一年で78億552万トンに対し、水運は17億2450万トンで、明治34年時点ですでに鉄道が水運をかなり上回っている状況がわかる。